국가경영의 설계도를 바꾸자

한 나라의 정부조직도는 단순한 도표가 아니다. 경제와 안보, 산업과 과학, 사회복지와 교육의 우선순위를 한 장으로 응축해 보이는 국가의 설계도다. 미국은 건국 직후 국무, 재무, 전쟁(국방), 우정, 법무의 다섯 축으로 출발했고, 이후 산업화와 세계전쟁, 과학혁명과 인권운동과 복지확대의 파고를 건너며 부처는 늘고 기능은 재배치되었다. 영국은 1918년 할데인 보고서가 제시한 "정책과 행정의 분업" 원리를 따라 부처를 묶고 풀며 20세기 내내 조직의 관성을 실험했다. 독일은 기본법 제65조가 규정한 총리의 정책지침권과 각 부 장관의 부처책임주의 사이에 정교한 균형을 세웠고, 프랑스는 2000년대 RGPP와 MAP로 강도 높은 행정 모던화를 밀어붙였다. 스웨덴은 2022년부터 10개 부처 체제로 과감하게 단순화하면서 반대로 수백 개의 집행기관을 촘촘히 연결하는 방식을 택했다. 이 변화의 궤적을 따라가 보면, 2030년대 한국이 어떤 정부부처 개혁을 택해야 하는지, 그 설계의 뼈대가 보인다.

이 글은 OECD(경제협력개발기구)의 최근 종합 검토를 이론적 기둥으로 삼는다. OECD가 정리한 복잡성 시대의 정부중추(CoG) 역할은 "부처 간 다중과제의 방향타"라는 명료한 문장으로 귀결된다: Steering from the Centre of Government in Times of Complexity(복잡성의 시대에 정부중추에서의 조정)(2024). 이 보고서는 디지털 전환 권고와 예산거버넌스 원칙, 개방정부 권고를 묶어 "전략-조정-성과" 삼각형을 제시한다: Recommendation on Digital Government Strategies(디지털 정부전략 권고)(2014), Recommendation on Budgetary Governance(예산거버넌스 권고)(2015), Recommendation on Open Government(개방정부 권고)(2017). 각 문건은 "부처를 줄이는가 늘리는가" 같은 표면적 논쟁을 넘어, 정부의 중추기관(CoG, Center of Government)이 교차정책을 어떻게 설계하고, 데이터와 예산으로 어떻게 실행력을 담보하는지가 관건이라고 적시한다.

왜 지금인가: 파편화의 비용과 신패러다임의 압력

새로운 기술과 위험이 정부 설계도를 흔든다. 인공지능과 반도체 공급망, 재생에너지 전환과 송전망 확충, 드론과 우주경제, 보호무역의 확산, 그리고 팬데믹 이후의 공중보건 체계. "부처 칸막이를 하나씩 뚫자"는 미세조정보다, 처음부터 "어떤 과업을 함께 붙들고 무엇을 분리할 것인가"를 다시 그리는 게 더 빠르고, 덜 비용이 든다. OECD가 권고하는 예산거버넌스의 핵심도 여기 맞닿아 있다. 목표 중심의 예산편성과 전 주기 성과관리, 그리고 예산-정책-조직의 정합성이다. 조직도를 바꾸되, 그 변화가 예산 항목과 국회 심사 구조에 곧장 반영되어야 개혁이 살고, 이행 중 혼선과 역풍을 줄인다.

정치의 풍향은 개혁의 속도와 방향을 시험한다. 2025년 미국 트럼프 2기에서 일론 머스크가 '정부효율부(DOGE)'를 둘러싸고 벌인 실험은 상징적이다. 급진적 감축과 중앙집중을 앞세운 질주가 서비스 훼손 논란을 낳았고, 이해충돌과 통제 미비에 대한 경고가 이어졌다. 결국 "속도는 냈으나, 정합성은 놓친" 사례로 기록됐다. 같은 시기 백악관의 디지털 정비 구상과 '국가디자인스튜디오(NDS)' 도입 논쟁은, 디자인 역량과 공공성, 보안과 거버넌스 사이의 균형이 얼마나 어려운지를 보여준다. 한마디로 "조직 개편은 기술 문제가 아니라 헌정질서와 책임구조의 문제"라는 평범한 결론을 다시 확인시켰다.

오래된 민주주의의 실험, 이질적 경험-동일한 교훈

미국의 부처사는 팽창의 역사다. 1789년 국무와 재무, 전쟁(후일 국방)과 우정, 그리고 법무의 틀에서 출발해, 에너지부와 교육부, 국토안보부 신설로 이어졌다. 에너지부는 1970년대 석유위기와 핵관리의 필요성에 반응했고, 국토안보부는 9·11 이후 안보 패러다임의 전환에 응답했다. 건국기의 얇은 부처 묶음이 세계대전과 냉전, 과학기술 혁신, 글로벌 거버넌스를 지나며 복잡해진 것이다. 미국 의회기록과 부처 연혁, 백악관과 역사 자료는 이 궤적을 자세히 보여준다: The Origins of the Presidential Cabinet(대통령 각료회의의 기원)(2017, 2025), An Act to establish the Department of War(전쟁부 설치법)(1789).

영국은 개혁의 언어로 유명하다. 1918년 할데인 보고서(Haldane Report)는 연구와 정책을 분리하고, "주제별 정책을 중심으로 부처를 세우라"고 촉구했다 (Report of the Machinery of Government Committee, 정부기구의 운영체계, 1918). 1968년 풀턴 보고서(Fulton Report)는 관리능력과 전문성을 공무원제도의 핵심으로 재정의했고 (The Civil Service, 1968), 1988년 진행된 "넥스트 스텝스" 개혁은 집행기관을 분리해 부처는 전략과 성과계약에 집중하도록 재배치했다 (Improving Management in Government: The Next Steps)(1988). 2023년에는 에너지안보와 순탄소제로, 과학혁신, 비즈니스와 통상을 축으로 화이트홀(영국정부의 애칭)을 재편했다. 영국의 메시지는 반복된다. "중복을 줄이고, 전략을 중앙에 모으고, 집행은 분권화하라."

독일은 헌법에 답이 적혀 있다. 기본법 제65조가 총리의 정책지침권, 부처책임주의('레조르프린치프'), 내각합의 원칙을 나란히 세워 조직개편을 항상 이 세 줄의 금테 안에서 움직이게 만든다. 연방부 공동업무규정(GGO)은 부처 간 협의와 공동조정의 패턴을 성문화해, "부처는 독립적으로 일하되, 독립이 갈등의 방패가 되지 않도록" 설계했다: Joint Rules of Procedure of the Federal Ministries(GGO 영문본)(2020). 독일식 질서는 느린 대신 흔들리지 않는다는 평판이 괜히 나온 것이 아니다.

프랑스의 방식은 충격요법과 제도화의 교차다. 2007년 "공공정책 전면재검토(RGPP, Révision générale des politiques publiques)"와 2012년 "행동의 현대화(MAP, Modernisation de l'action publique)"는 대규모 감축과 성과관리, 디지털 전환을 혼합했다. 장점은 빠른 추진력, 한계는 현장과의 갈등과 변화 피로였다. 이를 보정하려고 총리실 산하에 DITP(행정개혁총국)를 두어 행정디자인과 행동과학, 사용자경험을 끌어들였다. 프랑스의 교훈은 "속도와 품질을 DITP 같은 중추로 중재하라"는 데 놓인다: Bilan de la RGPP et de la MAP(프랑스 국가개혁 평가)(2018), DITP 공식 안내(2025).

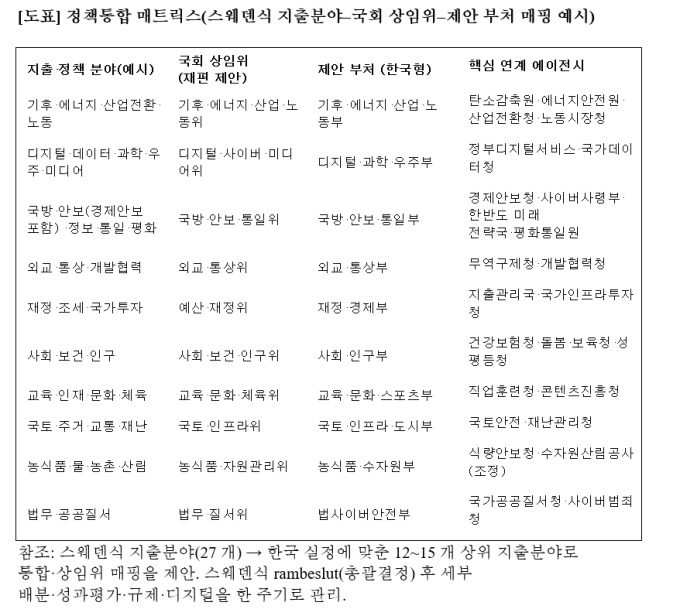

스웨덴은 단출한 정부와 촘촘한 집행기관의 나라다. 2022년 이후 부처는 10개로 묶였지만, 정부 산하 집행기관은 2025년 현재 367개다. 예산은 27개 지출분야로 나뉘고, 의회에는 15개 상임위가 있어 정책-예산-감시의 회로를 정확하게 맞물리게 한다. 적은 수의 부처가 장점이 되려면, 강력한 정책중추와 숙련된 집행기관 네트워크가 선행되어야 한다는 사실을 스웨덴은 실무로 증명한다: Swedish Government Offices Yearbook 2023(스웨덴 정부연감)(2024), Statskontoret의 기관 통계(2025), Riksdag 예산절차 안내(2023).

일본은 2001년 중앙성청 재편으로 1개 내각부와 12개 부를 묶어 "중앙의 기획과 부처의 실행"을 재정렬했다. 2021년에는 디지털청을 신설해 "정부를 스타트업처럼" 움직이겠다는 목표를 내걸었다. 일본의 메시지는 간명하다. "정치적 리더십을 강화하고, 정책조정의 중심을 올려라. 디지털은 '업무개선'이 아니라 '권한과 절차의 재설계'다.": Gist of the Central Government Reform(중앙정부개혁 요지)(2001), Digital Agency(일본 디지털청)(2021–).

싱가포르와 UAE 같은 권위주의적이거나 혼합적 거버넌스는 "문제해결 속도"를 미덕으로 내세운다. 싱가포르는 공공부문 변혁(Public Sector Transformation)으로 전 부처를 하나의 작업반처럼 묶었고, UAE는 총리실 직속 '정부가속기(Government Accelerators)'로 100일 단위의 성과를 강제한다. 민주주의의 제도적 견제와 달리 추진동력이 센 만큼, 투명성과 책임성의 장치를 어떻게 보완하느냐가 관건이다.

한국형 청사진: 10개 축의 "연결 정부", 두 개의 엔진

한국의 딜레마는 독특하다. 분단과 통일이라는 전략과제가 상존하고, 고도화된 제조업과 디지털 생태계, 세계 상위권의 과학기술 잠재력, 초저출산 그리고 초고령화와 불평등 완화라는 과제가 동시에 맞물린다. 이탈리아식 잦은 MOG(Machinary of Government, 정부기구) 변경도, 스웨덴식 과감한 슬림화도 각각의 맥락이 다르다. 한국은 "정책중추"와 "현장집행"의 두 엔진을 강화하는 방향으로, 다음의 원리들을 묶어야 한다. 여기서 숫자와 이름은 하나의 초안일 뿐, 핵심은 원리다.

첫째, 두 개의 정책엔진을 만든다. 국무조정실을 넘어서는 '국가전략실'(국가안보와 산업전략, 예산-규제-데이터의 교차조정)과 '성과·디자인실'(서비스경험, 행태과학, 규제영향·예산영향 동시평가)을 총리실로 올려 교차과제를 끌어안는다. OECD가 강조하는 "센터의 역량"을 제도화하는 수순이다.

둘째, 10개 부처의 축으로 재배열한다. 재정과 조세, 외교와 통상·공급망, 국방과 사이버·우주, 과학기술과 디지털, 산업과 노동 및 에너지·기후, 사회보장과 보건의료, 교육과 연구 그리고 문화와 미디어, 국토와 인프라, 농식품과 물, 법무와 공공질서의 축이다. 통일부는 "국방·통일·평화부(가칭)"로 재설계하되, 외교·사회·산업과의 교차과제를 아우르는 '한반도 미래전략국'을 신설해 평화전략·개발·인도적 지원의 삼각을 통합 설계한다. 여가부 논쟁은 OECD가 제시하고 있는 것처럼 기능 단위로 재분해하는 게 합리적이다. 성평등·돌봄·가족정책은 각각 노동·교육·보건·복지 라인에 배치하고, 총리실의 '성과·디자인실'이 교차지표로 통합 관리하도록 하는 것이 효과적이다.

|

셋째, 집행기관을 대폭 분리·통합한다. 영국의 넥스트 스텝스처럼 부처는 전략·성과·감사에 집중하고, 집행은 성과계약과 개방형 임명으로 전문화한다. 한국의 수많은 산하기관과 진흥원, 공단의 난립을 정리해 "기능 단위"의 묶음을 만든 뒤, 예산거버넌스 원칙에 따라 성과계약과 공개지표를 걸어둔다.

넷째, 예산과 국회 심사를 재설계한다. 스웨덴처럼 27개의 지출분야(Expenditure Areas)로 통합해 중복을 제거하고, 국회 상임위도 이에 맞춰 간명화한다. "조직개편은 예산구조개편과 함께"라는 OECD의 권고를 예외 없이 적용한다.

다섯째, 디지털과 과학기술 축을 중심으로 규제·표준·조달을 묶는다. 일본 디지털청, 영국 DSIT(Department for Science, Innovation and Technology, 과학혁신기술부)의 메시지는 "신기술 부처의 요체는 개발 예산이 아니라 전 부처의 디지털 원칙과 백오피스 표준화"다. 정보와 미디어 데이터 공유 규정, 공공클라우드·보안 표준, 알고리즘 투명성 가이드를 상시 업데이트하고, 공공조달을 혁신의 디딤돌로 삼는다.

마지막으로, "속도의 유혹"을 경계한다. 미국 DOGE 사례와 프랑스 RGPP의 논쟁이 남긴 교훈은 분명하다. 강한 중앙집중은 일시적 속도를 보장하지만, 투명성과 책임성의 보완 없이 밀어붙이면 곧바로 반작용이 온다. 개혁은 속도가 아니라 정합성의 경기다.

한국 정부구조 개혁의 핵심원칙

정책가들은 종종 개편을 "상자 바꾸기"로 폄하한다. 그러나 상자를 바꾸지 않으면, 안의 물건도 제대로 정리되지 않는다. 워싱턴의 오래된 일화로 글을 맺는다. 카터가 에너지부를 만들던 1977년, 백악관 보좌관이 "부처 하나 만든다고 석유값이 떨어지지 않는다"고 말했다. 카터의 답은 간단했다. "맞다. 하지만 떨어지게 만들 도구는 필요하다." 에너지부는 위기를 끝내지는 못했지만, 에너지정책을 한 지붕으로 모으는 도구를 남겼다. 그 도구가 오늘의 청정에너지 전환에서 다시 쓰이고 있다.

영국 화이트홀의 회의실에서는 지금도 할데인(Richard Burdon Haldane)의 그림자가 어른거린다. "연구는 팔을 뻗되 정치에서 한 걸음 떨어뜨려라." 풀턴은 거기에 "관리능력"을 얹었고, 넥스트 스텝스는 "집행의 분리"로 매듭을 지었다. 독일은 헌법 조문으로 원리를 삼고 있다. 프랑스는 속도로 뚫고, DITP(행정개혁총국)로 조정했다. 스웨덴은 작게 묶고 촘촘히 연결시켰다. 일본은 중추를 올리고 디지털로 묶었다. 그리고 싱가포르와 UAE는 "속도"의 극한을 보여주었다. 서로 다른 경로가 같은 교훈으로 수렴한다. 정책중추를 세우고, 교차과제를 설계하고, 집행을 분리해 전문화하라. 그 위에 예산과 데이터, 규제를 정합적으로 얹어라.

한국의 정부개혁은 기술명세서가 아니라 국가전략의 선택이다. 통일을 준비하고, AI와 우주, 에너지 전환과 공급망 재편, 돌봄과 인구구조의 충격을 함께 설계할 "연결 정부"가 필요하다. 조직은 전략을 이긴다. 그러니 전략을 조직으로 만들어야 한다.

*필자 최연혁 교수는 = 스웨덴 예테보리대의 정부의 질 연구소에서 부패 해소를 위한 정부의 역할에 관한 연구를 진행했다. 스톡홀름 싱크탱크인 스칸디나비아 정책연구소 소장을 맡고 있다. 매년 알메랄렌 정치박람회에서 스톡홀름 포럼을 개최해 선진정치의 조건에 대해 함께 고민하고 그 결과를 널리 설파해 왔다. 한국외대 스웨덴어과를 졸업하고 동대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 후 스웨덴으로 건너가 예테보리대에서 정치학 박사 학위를 받고 런던정경대에서 박사후과정을 거쳤다. 이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서 객원교수로 일했다. 현재 스웨덴 린네대학 정치학 교수로 강의와 연구 활동을 이어가고 있다. 저서로 '우리가 만나야 할 미래' '좋은 국가는 어떻게 만들어지는가' '민주주의의가 왜 좋을까' '알메달렌, 축제의 정치를 만나다' '스웨덴 패러독스' 등이 있다.