학계·산업계 "정책 방향은 긍정…지속성·구조 설계가 핵심"

미국·영국·싱가포르, 민관 공동설계형 거버넌스가 성공 모델로 부상

[서울=뉴스핌] 양태훈 김신영 기자 = 정부가 'AI 3대 강국' 도약을 목표로 연구자부터 초·중등·대학·성인까지 전 생애 주기의 인재 육성 전략을 전면 확대하고 있다. 그러나 국내 AI 인재는 여전히 해외로 빠져나가고 산업 현장의 수요와도 격차가 크다는 분석이 나오면서, 정책의 지속성과 구조적 설계가 뒷받침돼야 한다는 지적이 커지고 있다. 전문가들은 주요국이 교육·연구·고용을 연계한 민관 공동 설계형 인재 생태계를 구축하고 있는 만큼, 한국도 양적 확대 중심을 넘어 산업 수요 기반의 통합·분산형 체계로 전환해야 한다고 강조하고 있다.

◆ 정부, AI 3대 강국 도약 위해 전방위 인재 육성 전략 추진

정부가 'AI 3대 강국' 실현을 목표로 인공지능 인재 양성 정책을 전방위로 확대하고 있다. 과학기술정보통신부와 교육부는 올해 들어 첨단산업 경쟁력의 핵심을 '사람'으로 규정하고, 연구자부터 초·중등 교육까지 전 생애 주기별 인공지능 인재 육성 체계를 마련하고 있다. 과기정통부는 올해 1월 발표한 '2025년 업무계획'에서 '인공지능으로 디지털 대전환, 과학기술로 미래 선도'를 정책 비전으로 제시했다.

이에 따라 국가 인공지능 컴퓨팅센터 구축과 데이터센터 규제 개선, 1조 원 규모의 범용 인공지능(AI) 개발 사업 추진 등 AI 산업의 기반 인프라 확충과 더불어 인재 양성 분야에 대한 지원을 강화하고 있다. 연구자 처우 개선을 위한 '국가특임연구원 제도' 신설, 연구 성과에 대한 기술료 보상비율 상향(50%→60%), AI·디지털 기반 청년 일자리 1만2천 개 창출 등이 주요 추진 과제다.

또한 과기정통부는 올해부터 'AI 스타펠로우십(인공지능 최고급 신진연구자 지원사업)'을 신설해 도전적이고 창의적인 신진 연구자 중심의 연구 생태계를 조성하고 있다. 박사 후 연구자 또는 임용 7년 이내 교원이 주도적으로 연구를 수행할 수 있도록 지원하며, 6년간 최대 460억 원 규모로 인공지능 원천·융합 분야의 연구 과제를 후원한다.

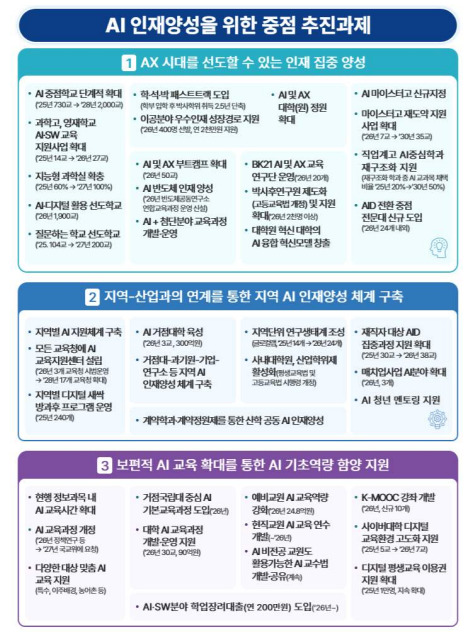

연구 생애주기 초기에 있는 젊은 연구자들이 창의적이고 자율적인 환경에서 연구에 몰입할 수 있도록 과제별 신진연구자 참여 비율을 50% 이상으로 의무화한 것이 특징이다. 교육부도 AI 인재 저변 확대를 위한 종합대책으로 지난 11월 '모두를 위한 AI 인재양성 방안(AI for All)'을 발표했다.

이 방안은 초등부터 평생교육에 이르기까지 전 생애 주기별 인공지능 교육 강화를 핵심으로 한다. 초·중등 단계에서는 2028년까지 AI 중점학교 2000교를 지정하고, 교원 양성 단계부터 AI 교육과정을 신설해 교사의 디지털 교육 역량을 높인다. 대학에서는 비전공자도 AI 소양을 갖출 수 있도록 AI 교양과목과 융합강좌를 확대하며, 2026년부터 30개 대학에서 인공지능 윤리, 생성형 AI 활용 등 교양과목을 운영한다.

고등교육 및 직업 교육 영역에서는 AI 학·석·박 통합 패스트트랙 제도를 신설해 우수 학생이 5년 반 만에 박사 학위를 취득할 수 있도록 지원하고, AI·AX 부트캠프, 산업학위제 등을 통해 산업 현장과 연계된 실무형 인재 양성도 병행한다. 성인 학습자 대상 AID(AI+Digital) 집중과정을 2026년까지 38개 대학으로 확대하고, 언제 어디서든 AI 역량을 기를 수 있도록 K-MOOC·방송대·사이버대 플랫폼을 통한 온라인 교육도 강화한다.

정부는 지역 균형 발전 차원의 인재 육성에도 힘을 쏟고 있다. 거점국립대를 중심으로 '지역 AI 거점대학'(2026년 3개교, 300억 원 규모)을 육성해 GPU 인프라와 연구·교육 환경을 확충하고, 지역산업과 연계한 대학·기업 협력형 교육 체계를 구축한다. 아울러 과학고와 영재학교의 AI·소프트웨어 특화 교육을 확대해 우수 학생들이 조기에 인공지능 분야로 진출할 수 있는 기회를 넓힌다.

이와 함께 정부는 연구개발 생태계 전반의 인재 확보를 위한 '과학기술 인재 확보 전략'도 마련했다. 2030년까지 해외 우수 연구자 2000명을 유치하고, '브레인풀(Brain Pool)' 사업 확대(738억→2007억 원), 탑티어(Tier) 비자 신설, 채용 특례·인건비 특례 등을 통해 글로벌 연구 인재가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 조성한다. 국내에서는 이공계 대학원생 장학금 수혜율을 1.3%에서 10%로 높이고, 연구생활장려금(STIPEND) 사업을 55개 대학으로 확대해 젊은 연구자의 지속적인 성장 기반을 강화할 계획이다.

|

◆ "정책 방향엔 공감, 현장은 세밀한 설계 필요해"...AI 인재 확보 해법, 과학기술계가 본 현실

정부가 'AI 3대 강국 도약'을 목표로 인공지능 인재 확보 전략을 본격 추진하는 가운데, 학계와 연구계에서는 "정책의 방향성은 긍정적이지만, 실행의 지속성과 구조적 설계가 중요하다"는 목소리가 이어지고 있다. 산업계 또한 정부 정책에 환영의 뜻을 밝히면서도, "민간과 현장이 함께 작동해야 진정한 인재 선순환이 가능하다"고 강조하고 있다.

한국경제인협회는 지난 7일 정부의 '과학기술 인재 확보 전략 및 연구개발 생태계 혁신 방안' 발표에 대해 "국가과학자 제도와 AI 융합인재 육성책이 미래 성장 동력 확충의 기반이 될 것"이라고 평가했다. 특히 "기업도 청년 과학기술인이 도전과 혁신을 통해 성장할 수 있는 생태계 조성에 적극 협력할 것"이라며 산학 협력 중심의 인재 양성 체계에 대한 참여 의지를 밝혔다. 다만 한경협은 "국내 인재 양성과 함께 글로벌 협력 네트워크 구축이 병행돼야 한다"고 제언했다.

그러나 현실의 통계는 여전히 녹록지 않다. 산업기술혁신연구원(KOITA)의 '글로벌 AI 인력 현황' 보고서에 따르면

한국은 세계 36위 수준의 AI 인재 채용률(13.2%)과 마이너스(-0.36)의 AI 인재 순유입지수를 기록하며 명백한 '인재 순유출국'으로 분류됐다. 또 학부 졸업자 중 38.6%가 해외 대학원으로 진학하고, 이 가운데 3분의 1 이상이 미국으로 향하는 것으로 조사됐다. 국내 AI 종사자 5만4000 명 중 외국인 인력 비중은 1.1%에 그쳐 글로벌 인재 유입도 제한적인 실정이다.

대한상공회의소 산하 지속가능성장 이니셔티브 연구 조직이 발간한 SGI 브리프에서는 이러한 추세가 단순한 '연봉 격차' 때문이 아니라, 국내 산업 구조 전반의 성장 경로 부재와 관련이 깊다고 분석됐다. 보고서는 "AI·반도체·소프트웨어 분야 고급 인력의 해외 유출이 국가 생산성과 성장잠재력에 직접적 영향을 미치고 있다"며 기업과 정부가 공동으로 '인재 순환 구조'를 설계해야 한다고 제안했다. 또한 ▲전문연구요원제 확대, ▲기업 주도 업스킬링 프로그램, ▲글로벌 공동연구 허브 구축 등을 현실적인 대안으로 꼽았다.

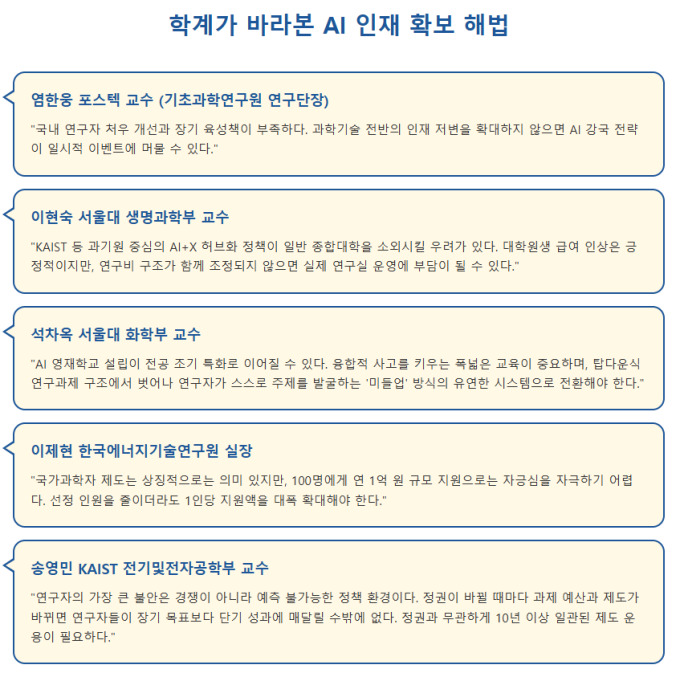

학계의 시각도 정부의 정책 방향에 공감하면서도 세부 설계와 지속성 측면에서 보완을 주문했다.

송영민 KAIST 전기및전자공학부 교수는 "연구자의 가장 큰 불안은 경쟁이 아니라 예측 불가능한 정책 환경"이라며 "정권이 바뀔 때마다 과제 예산과 제도가 바뀌는 구조에서는 연구자들이 장기 목표보다 단기 성과에 매달릴 수밖에 없다"고 지적했다. 그는 "정책의 신뢰성과 지속성이 과학기술 생태계의 근간"이라며 "정권과 무관하게 10년 이상 일관된 제도 운용이 필요하다"고 강조했다.

염한웅 포스텍 교수(기초과학연구원 연구단장)는 "AI 분야와 해외 인재 유치에 정책의 초점이 맞춰져 있지만, 국내 연구자 처우 개선과 장기 육성책은 여전히 부족하다"고 말했다. 그는 "과학기술 전반의 인재 저변을 확대하지 않으면 AI 강국 전략이 일시적 이벤트에 머물 수 있다"고 덧붙였다.

이현숙 서울대 생명과학부 교수는 "KAIST 등 과기원 중심의 AI+X 허브화 정책이 일반 종합대학을 소외시킬 우려가 있다"며 지역 대학을 포함한 균형적 지원의 필요성을 언급했다. 또한 "대학원생 급여 인상은 긍정적이지만, 연구비 구조가 함께 조정되지 않으면 실제 연구실 운영에 부담이 될 수 있다"며 인프라 확충과 생활 지원의 병행을 주문했다.

석차옥 서울대 화학부 교수는 "AI 영재학교 설립이 전공 조기 특화로 이어질 수 있다"며 "융합적 사고를 키우는 폭넓은 교육이 중요하다"고 강조했다. 또 "탑다운식 연구과제 구조에서 벗어나 연구자가 스스로 주제를 발굴하는 '미들업(Mid-up)' 방식의 유연한 시스템으로 전환해야 한다"고 제언했다.

이제현 한국에너지기술연구원 실장은 "국가과학자 제도는 상징적으로는 의미 있지만, 100명에게 연 1억 원 규모 지원으로는 자긍심을 자극하기 어렵다"며 "선정 인원을 줄이더라도 1인당 지원액을 대폭 확대해야 한다"고 말했다.

◆ "AI는 사람이 만든다"…주요국 인재 전략이 제시하는 구조적 대안

정부와 산업계, 학계가 입을 모아 인공지능(AI) 시대의 핵심은 '사람'이라고 강조하지만, 현실의 정책 구조는 여전히 정부 주도 방식에 머무는 경우가 적지 않다. 전문가들은 이제 "정책을 설계할 때부터 민관이 함께하는 구조"가 필요하다고 입을 모은다. 단순히 인재를 '양성'하는 단계를 넘어, 그들이 자율성과 비전을 갖고 머물 수 있는 '생태계'를 함께 설계해야 한다는 목소리다.

이 같은 논의는 해외 사례에서도 분명하게 확인된다. 주요국은 AI 인재 확보를 위해 교육·연구·고용을 연계한 다층적 생태계를 구축하고 있으며, 정부·산업·학계가 공동으로 설계하는 구조가 확산되고 있다. SPRi가 발간한 '주요국 AI 인재 양성 및 유치 정책'에 따르면, 미국·중국·영국·일본은 각기 다른 정책 체계에도 불구하고 ▲전 주기 AI 교육 강화 ▲고급 연구인력 양성 ▲해외 인재 유치 및 정착 지원 ▲산업 맞춤형 재교육 확대를 공통 전략으로 추진하고 있다.

미국은 민간 중심의 기술 생태계를 기본으로, 연방정부가 전략적 방향을 제시하는 구조다. NSF의 Educate AI Initiative는 AI 기초 소양 교육을 K-12 교육과정에 포함시키는 표준화 작업을 추진하고 있으며, 대학 단계에서는 기업·연구기관과의 공동 커리큘럼, 현장 실습, 인턴십 기반의 직업훈련 프로그램이 확대되고 있다. 국가 AI R&D 전략계획을 통해서는 고급 연구인력 육성에 필요한 연구비·장학제도·국가 연구소 연계 프로그램을 지원하고 있다. 이와 함께 H-1B 비자 제도 개선, STEM 분야 유학생의 취업 기회 확대 등 해외 기술 인재 유입 확대책도 병행한다.

중국은 정부 주도·대규모 투자가 핵심 특징이다. 'AI 인재양성 백서'에서 제시된 국가 전략에 따라 초·중등 단계 AI 교육을 확대하고, 대학에는 AI·데이터사이언스 전공 신설을 장려하고 있다. 성인·재직자 교육은 '디지털 인재 양성 행동계획'을 통해 직무 기반 실습 중심 과정으로 개편됐다. 고급 인재 확보를 위해 치밍(千人)·완렌계(万人) 등 고급 인재 유치 프로그램을 운영하고, R비자·해외 귀환 학자 지원책을 통해 기술 인력 정착을 유도하고 있다. 베이징·상하이·선전 등은 지역 단위로 AI 인재 클러스터를 구축하며 지방정부-대학-기업 연계 기반의 인재 생태계를 운영하고 있다.

영국은 연구 중심 고급 인재 확보에 중점을 둔다. 'AI 기회 행동계획'은 장학금 확대, 평생교육 강화, AI 전공 확대 등 9개 실행 과제를 제시해 기초-전문-고급 인재 수요를 단계별로 대응하고 있다. 'Global Talent Visa'와 'Skilled Worker Visa'를 통해 해외 연구·기술 인재 유입을 장려하며, Turing Institute를 중심으로 한 UKRI 연구 지원 체계를 통해 박사·포닥·펠로우십 프로그램을 강화하고 있다. 산업계와 연계한 AI 박사훈련센터(CDT)도 지속 확충 중이다.

일본은 산학연 협력 기반의 실용·응용형 인재 양성 모델을 강화하고 있다. 'AI 전략 2022'는 고등학교·대학·성인교육 전반에서 AI 기초·응용 교육을 확대하는 로드맵을 제시하고, 기업·대학이 공동 설계하는 프로젝트 기반 실습 프로그램도 늘리고 있다. 해외 고급 인재 유치 측면에서는 고도외국인재 포인트제 개편, J-Skip·J-Find 도입 등을 통해 체류 기간·취업 요건 완화를 추진했으며 EU 대학과의 공동 학위·교류 프로그램도 확대하고 있다.

RE-189 '국내외 인공지능 산업 동향 연구' 보고서도 주요국의 정책 변화가 데이터·컴퓨팅 중심에서 인재·거버넌스 중심으로 전환되고 있다고 분석했다. 보고서는 글로벌 고급 연구자·AI 엔지니어의 절대적 공급 부족이 지속되고 있으며, 미국·중국 등 연구 역량 상위국에 인재가 집중되는 '브레인 풀(Brain-Pull)' 현상도 강화되고 있다고 평가했다. 또 생성형 AI 확산과 안전성 규제 강화로 인해 검증·신뢰성·시스템 설계 분야에서 고급 기술 인력 수요가 급증하고 있다고 지적했다.

국내 연구기관들은 해외 사례와 글로벌 변화 흐름을 토대로 여러 개선 과제를 제시하고 있다. KISTEP은 국내 AI 인재 양성 사업이 부처별로 분산돼 체계성이 부족하다며 ▲직무·역량 기반 인재 데이터베이스 구축 ▲통합 관리체계 마련 ▲재직자 AI 역량 강화 ▲산업 수요 기반 통계 체계 보완 등이 시급하다고 분석했다. KIET도 산업 수요와의 미스매치를 해소하기 위해 ▲기업 주도형 실무 교육 확대 ▲산학연 공동 프로젝트 강화 ▲전환교육·재교육 체계 확립이 필요하다고 제시했다.

이현경 KISTEP 인재정책센터 부연구위원은 보고서를 통해 "AI 융합인재 수요는 급증하고 있지만, 관련 사업이 부처별로 분산돼 체계성이 부족하다"며 "산업 수요 기반의 데이터 분석과 통합적 인재 정책이 필요하다"고 제언했다.

dconnect@newspim.com