융합형 인재 부족..."미·중 빅테크 고임금 못따라 가"

"GPU는 빌려쓸 수 있지만, 인재 육성엔 수 년 걸려"

'자발적으로 머물고 성장할 수 있는' 환경 조성·혁신적 보상 등 필요

[서울=뉴스핌] 정탁윤 김아영 기자 = 코로나19가 한창이던 지난 2022년, 한국GM에서 근무하던 자동차 디자이너 김모(44)씨는 중국 전기차 업체로부터의 솔깃한 이직 제안을 들었다. 연봉 2억원 보장에 자녀들의 중국 체류비까지 지원해 주겠다는 파격적인 제안이었다. 김 씨는 "회사가 힘든 상황에서 동료들이 이곳 저곳으로 이직하는 가운데, 중국 업체로부터의 제안은 솔직히 고민할 수 밖에 없었다"고 당시 상황을 전했다. 김 씨는 현재 자동차업계를 떠나 국내 다른 분야 디자이너로 근무중이다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원이 국가과학기술연구회(NST) 산하 출연연에서 받은 자료를 보면 지난해 초 출연연 연구자 수백 명이 '천인계획'과 관련된 e메일을 받았다.

'천인계획'은 중국 정부가 과학기술 분야 중심으로 해외 고급 인재를 자국에 유치하기 위해 2008년부터 시행한 대규모 전문가 영입 프로그램이다. 파격적인 급여와 연구비를 제공하는데, 이 과정에서 한국을 비롯한 외국의 핵심 기술이 중국으로 흘러 들어간다.

|

13일 재계에 따르면, 인공지능(AI) 시대를 맞아 반도체와 정보기술(IT) 인력은 물론 자동차 디자이너 등 국내 제조업 전반의 인력들이 중국과 미국 등 해외로 떠나고 있다.

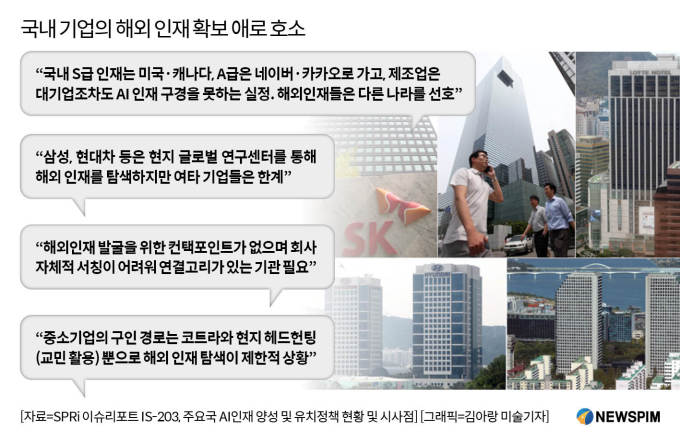

과학기술정보통신부(과기부) 산하 소프트웨어정책연구소가 발간한 '주요국 AI 인재 양성 및 유치 정책 현황 및 시사점'에 따르면 AI 인재의 국경 간 이동이 활발해지고 있는 가운데 핵심 AI 인재가 미국과 중국으로 집중되는 'AI 인재 블랙홀 현상'이 심화하고 있다. 2022년 기준 전 세계 상위 20%에 해당하는 AI 연구인력 가운데 중국 출신이 47%로 절반 가까이 차지했고 이들 가운데 57%가 미국에 자리를 잡고 있다.

◆ 미·중 '인력 유출' 여전....반도체·AI·로봇 등 핵심 직무 인력난 심화

LG그룹의 한 직원은 "요즘 대기업도 AI나 데이터 엔지니어 확보하는 데 진짜로 애를 먹고 있다"며 "단순히 AI 전공자가 적어서가 아니고, 현장에서 바로 쓸 수 있는 도메인 융합형 인재가 너무 부족하다"고 토로했다.

예를 들어 배터리를 이해하는 AI 엔지니어나, 바이오와 AI 두 분야를 실무로 다뤄본 인재들은 뽑고 싶어도 찾기가 쉽지 않다는 것이다. 아무리 대학에서 AI 전공 석박사가 많이 배출돼도, 현장 실전 경험까지 겸비한 고급 인재는 양성에 시간도 오래 걸리고, 국내 기업 안에서 직접 키울 경로도 많지 않다는 지적이다.

재계 한 관계자는 "석유화학 쪽이나 화학공학 전공 엔지니어들은 글로벌 무대에서 바로 직행할 선택지가 그렇게 폭넓게 열려 있지는 않다"며 "그런데 AI나 데이터, 전자공학 이쪽은 판이 완전히 다르다. 불과 몇 년 전만 해도 컴공(컴퓨터공학)이 핫하긴 했는데 요즘은 컴공도 그렇지도 않고, 이제는 아예 상위권 실력자들은 미국이나 중국 같은 빅테크 가겠다고 전국 단위로 커뮤니티 돌리고 전략 짜는 수준"이라고 귀띔했다.

그는 "실제 현장의 분위기를 들어보면 메타나 오픈AI 이런 데 현지 직행(해외 유학 후 취업)도 많고 서울 과학고, 카이스트, 포항공대 이런 데서 바로 현지에서 커뮤니티로 모이고, 연봉 2억은 그냥 시작점이라더라"며 "한국도 대기업에서 IT, AI 데이터 쪽 인력 모으려고 공채 뽑아다 연봉 팍팍 올리는 게 이슈가 됐지만 미국이나 중국 쪽 빅테크 고임금에는 못 따라가는 것이 팩트"라고 말했다.

젠슨 황과 엔비디아가 한국의 AI 생태계 조성과 인프라 구축에 필수적인 엔비디아의 최신 고성능 그래픽처리장치(GPU) 26만장을 한국 정부와 기업에 공급하기로 했지만, 정작 GPU 보다 사람이 더 귀하다는 지적도 나온다.

LG그룹 AI 담당 한 연구원은 "지금 현장에서는 GPU가 부족하다는 말이 많이 나오긴 하지만 실제 문제의 본질은 사람, 특히 핵심 AI 인재가 절대적으로 귀하다는 데 있다"며 " AI는 데이터, 인프라, 사람 3가지 요소로 구성되는데 결국 데이터, 인프라가 아무리 많이 갖춰져 있어도 그걸 실제로 돌리고, 정제하고, 산업 데이터에 맞는 모델을 만드는 사람 자체가 없으면 속도가 안 난다"고 지적했다.

그는 "그래서 현장에서는 GPU는 없어도 인재만 제대로 있으면 일단 모델부터 빨리 만들 수 있는데, 반대로 GPU는 잠깐 빌리거나 확장할 수 있지만 사람은 몇 년 걸려야 키운다는 얘기를 많이 한다"며 "특히 주요 제조, 빅테크, 스타트업 할 것 없이 프로젝트 속도가 실제로 사람 부족에 막힌다는 경험담이 속속 나오고 있다. GPU 늘린다고 끝날 일이 아니라 현장 인재 양성이 더 시급하다는 목소리가 훨씬 크게 들린다"고 말했다.

◆ '자발적으로 머물고 성장할 수 있는' 환경 조성·혁신적 보상 등 필요

이재명 정부가 오는 2030년까지 AI(인공지능)·양자·첨단바이오 등 핵심 전략기술 분야를 중심으로 해외 우수·신진 연구자 2000명을 유치하기로 했지만, 우선 해외로 떠나려는 국내 인력부터 붙잡아 둬야 한다는 지적도 끊이지 않고 있다.

소프트웨어정책연구소 윤보성 선임연구원은 "단순히 인재를 '붙잡아 두는' 것을 넘어, 국내에서 '자발적으로 머물고 성장할 수 있는' 환경 조성 및 스톡옵션 등 혁신적 보상 모델 도입, 경직된 노동 시장 유연화, 인재의 효율적 재배치 및 창업지원 강화 등이 필요하다"고 조언했다.

tack@newspim.com