구조조정은 '속도' ... 상시평가→부실징후 포착

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = “5대 그룹, 빅딜(사업 맞교환) 안 하면 대출 중단한다.”

1998년 6월24일 이헌재 금융감독위원장(현 금융위원장)은 현대그룹, LG그룹, 대우그룹, 삼성그룹, SK그룹에 자동차, 반도체 등 핵심사업을 맞교환 하도록 요구한다. 부채비율을 200% 이하로 감축하고 과잉, 중복투자는 해소하고 핵심 사업부문을 집중적으로 키워야 한다는 이유에서다.

5대 그룹의 반발은 당연했고, 정부는 압박수단으로 ‘대출중단’ 카드를 꺼낼 수 밖에 없었다. 그러나 이를 위한 명분이나 법적 장치가 미흡했다. 정부 주도의 개발경제 체제에서 외부 차입에 의한 외형 성장이 당연했고, 대기업은 ‘대마불사’를 절대적으로 믿었던 시절이었다. 금융사들은 여신심사를 꼼꼼히 하지도 않았다.

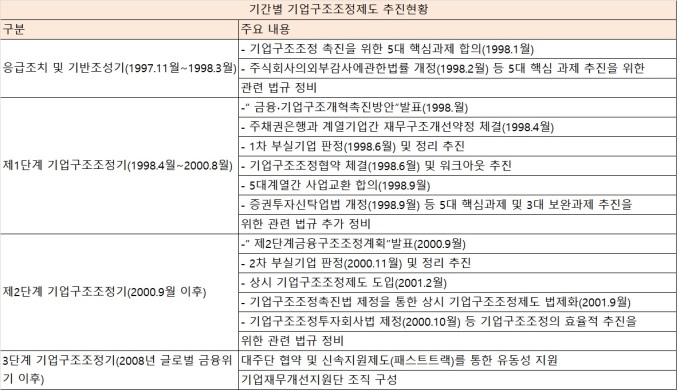

그래서 등장한 것이 ‘기업구조조정’이고 그 해결사가 금융감독원이었다. 이헌재 금융감독위원장이 초대 금감원장을 맡아 1단계 기업구조조정기인 1998년4월~2000년8월 사이, 주채권은행과 대기업이 재무구조개선약정을 체결해 부채비율을 낮추는 구조조정 구조를 만들었다. 5대 그룹 빅딜 당시 이들 그룹의 자회사 313개 중 55개사를 정리대상으로 선정하고, 금감원이 은행들의 자기자본비율 하락을 막는 감독수단을 휘둘러 부실기업 정리를 신속하게 할 수 있었다.

|

이 과정에서 금감원은 구조조정은 ‘속도’라는 교훈을 얻었다. 2단계 기업구조조정기인 2000년9월 이후부터 금감원은 ‘상시 기업구조조정제도’를 도입하기 위해, 기업구조조정촉진법 등 법 제도를 마련한다. ‘기업신용위험 상시평가시스템’을 마련하고 은행들이 기업구조조정에 적극적으로 나서도록 만들었다. 그 결과 등장한 개념이 채권단 자율협약에 따른 구조조정 방법인 ‘워크아웃’이다.

2008년 글로벌 금융위기를 계기로 금감원은 ‘선제적’ 기업구조조정을 도입한다. 2008년 초 실시한 주채권은행의 상시평가 결과 부실징후기업은 단 한곳도 없었다. 그러나 같은 해 9월 글로벌 금융위기가 터지자 금감원은 “2007년 재무제표를 통한 평가는 무의미하다”면서 상시평가를 다시 하도록 은행들에 주문했고 그 결과 5곳을 부실징후기업으로 골라냈다.

특히 건설, 해운, 조선업 등 글로벌 금융위기 직격탄을 맞은 업종의 대기업, 중소기업별로 자금지원과 구조조정을 신속하게 처리할 패스트트랙(신속지원)제도나 기업재무구조개선지원단 등과 같은 상시 구조조정 조직도 이 때 처음 만들었다.

윤석헌 금감원장은 창립 20주년 기념식에서 “금감원을 거쳐간 선배들의 헌신과 노고에 힘입어 (1997년 IMF외환위기, 2008년 글로벌 금융위기) 2번의 위기를 극복하고 금융산업도 비약적인 성장을 이룰 수 있었다”고 말했다.

hkj77@newspim.com