노동이사 개입에 M&A 주저..외투 투자 기피

지배구조 자유로운 유럽주식회사 전환 '꼼수'도

"독일 특수한 문화의 산물, 경제적 효과 없어"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 공공부문 노동이사제가 법제화된 가운데 노동이사제를 일찍이 도입한 독일에서 적지 않은 비효율 문제가 발생하고 있는 것으로 파악된다.

독일에서는 노동이사제로 인한 기업 인수합병(M&A) 어려움과 노동이사의 경영 전문성 부족, 노조의 관여로 의사결정 과정이 신속하지 못하다는 점, 특히 기밀 정보 유출 문제가 발생하고 있다.

또한 합법적으로 노동이사제 도입을 회피할 수 있는 방법이 생겨 실효성에 의문마저 제기되고 있다.

12일 경제계에 따르면 노동이사제(공동결정제) 등장 이래 독일 기업들의 불만이 지속적으로 제기되고 있다.

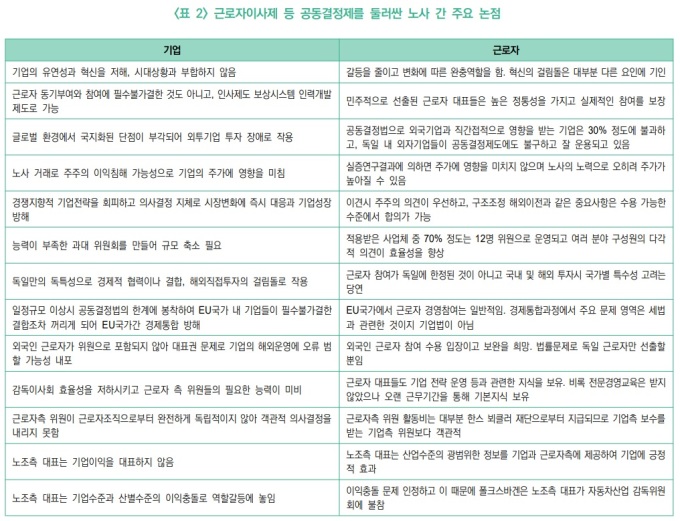

주요 불만 사항은 ▲기업의 유연성과 혁신 저해 ▲외투기업 투자 장애 ▲노사 간 거래로 주주이익 침해 가능성 ▲감독이사회 효율성 저하 ▲노동자위원이 근로자조직으로부터 독립적이지 못하다는 점이다.

특히 노동자위원이 기업의 이익을 대변할 수 없고 공동결정제가 구조조정을 족쇄처럼 저해한다는 점을 지적했다.

2006년 독일경제연구소의 조사에 따르면 이 제도가 독일기업의 국제거래에 걸림돌로 작용할 수 있다는 의견이 두드러졌다.

인수 및 합병 과정에서 노조의 참여로 방해가 되거나 의사결정 과정이 신속하지 못하게 이뤄지지 못해 외국기업의 투자 기피 등의 문제가 발생할 수 있다는 것이다.

독일에서 중소기업 비중이 상대적으로 높고 대기업이 해외로 이주하는 원인 중 하나가 노동이사제 때문이라는 주장이 나오는 이유다.

이상희 한국산업기술대 교수는 '근로자이사제 도입 논의와 검토 과제'에서 "독일 석탄철강산업에서는 이 제도가 구조조정을 방해하기 해 죽는 산업에 엄청난 금액을 지출하게 되는 문제가 있다는 지적도 있다"며 "독일 기업법상 이 제도 운영에 소요되는 비용을 고려하면 독일의 기업가치의 하락을 의미하는 '공동결정 할인'이 존재한다는 지적이 나오고 있다"고 전했다.

김강식 한국항공대 경영학부 교수는 '노동이사제 법제화, 필요한가?'라는 논문에서 "노동이사제와 기업 성과 사이에 유의한 관계가 존재한다고 보기 어렵다"고 지적했다.

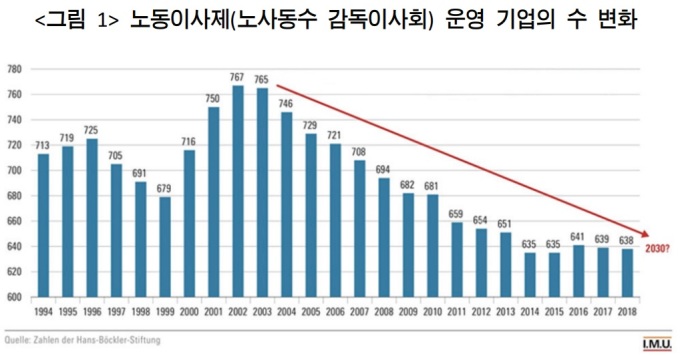

그에 따르면 독일에서 노동이사제를 운영하는 기업의 수는 지속적으로 감소해왔다. 노사동수 감독이사회 운영 기업의 수는 2002년 765개에서 2018년 638개 기업으로 감소했다.

특히 노동이사제를 운영하는 주식회사의 감소 추이가 두드러진다. 주식회사 중 노동이사제를 도입한 회사는 1992년 413개에서 2016년 234개로 43.3% 줄었다.

김강식 교수는 "이는 주식회사형태와 노동이사제와의 부조화의 암시"라며 "노동이사제는 주주중심 모형인 주식회사에는 적합하지 않다"고 지적했다.

독일의 경우 전체 기업 중 주주회사 비중은 1% 수주이지만 우리나라는 전체 기업의 95%가 주주회사다.

무엇보다 합법적으로 노동이사제 도입을 회피하는 방법이 생겼다. 상대적으로 지배구조 선택이 자유로운 유럽주식회사로 전환이다.

독일의 한스뵈클러 재단에 따르면 노동이사제 대상기업 945개 가운데 67.5%인 638개 기업에서만 운영되고 있다. 나머지 32.5%인 307개 기업에서는 운영되고 있지 않다.

미운영 기업 중 194개 기업은 법의 빈틈을 이용해서 합법적으로 노동이사제를 회피하고 있다. 구체적으로 82개 기업은 유럽주식회사로 전환을 했고, 62개 기업은 외국 법인으로 등록했다. 50개 기업은 재단 등의 법인 형태를 택해 노동이사제를 회피했다.

독일의 유명 기업은 포르쉐, 알리안츠, BASF, 프레제니우스 등은 이같은 방식으로 노동이사제를 운영하고 있지 않다.

김 교수는 "노동이사제는 경제적 효과를 기대하고 도입한 제도가 아니라 독일의 특수한 역사의 산물로 탄생한 제도이기 때문에 노동이사제의 경제적 효과를 평가하는 것은 큰 의미가 없다고 볼 수 있다"고 지적했다.

syu@newspim.com