비합리적 선택의 역설

투표할 때도 가성비를 따진다. 문제는 내가 좋아하는 정당이나 후보자가 없다면 복잡해진다. 이 경우 하나를 선택해야 한다는 전제조건에서는 제일 가성비가 높은 투표행태는 바로 내가 가장 싫어하는 대상을 먼저 배제하고 선택하는 방법이 있다. 즉 차선 혹은 차악을 선택하는 방법이다. 두 개 중 하나를 선택할 때 좋은 것이 없다면 더 싫은 것을 배제하고 선택하는 것이 일반적이다. 두 개다 싫다면 기권하거나 투표소에서 무효표를 만드는 방법도 있다.

선거제도를 적용할 때 비합리적 선택행위의 문제, 혹은 하나의 선택으로 정확히 유권자의 뜻을 알 수 없을 때 해결하기 위한 방법으로 무엇이 있을까? 나아가 선거제도를 개혁하고자 할 때, 무엇을 우선 고려해야 하고 어떻게 진행을 해야 할까?

선택지가 하나 밖에 없을 때의 아쉬움

매운탕 식사 후 아이스크림과 커피 중 꼭 하나를 선택하는 상황이라고 가정해 보자. 입을 정리하고 싶어 아이스크림을 선택했는데 동이 났다는 답이 돌아왔다. 그럼 어떻게 할 것인가? "그냥 커피를 마실까?" 고민하다가 다시 메뉴를 보니 팥빙수가 눈에 들어왔다. 팥빙수와 커피 중 무엇이 좋을까?" 다시 고민에 빠진다.

그런데 팥빙수는 양이 조금 많을 것도 같고, 조금 비싼 것도 마음에 걸린다. 그래서 커피를 골랐다. 맛있게 마시고 사무실에 들어가는데, 아이스크림 가게를 지나가다가 결국 아이스콘 하나를 집어 들고 나왔다.

이 같은 상황에서는 사실 텁텁한 입 정리를 위해 단 것이 먹고 싶었는데, 일행들 때문에 결국 그 자리에서 커피를 선택한 결과다. 커피는 단지 대체재일 뿐이지 결국 원했던 것은 아이스크림이었기 때문이다. 몸에서는 단 것이 더 당긴다는 신호를 줄기차게 보내고 있었다. 팥빙수가 그 다음 대안이었지만 머뭇거리다 결국 커피를 선택하게 되었다.

결과를 놓고 따져 보면 아이스크림 > 팥빙수 > 커피 순으로 기호순위를 정리할 수 있음을 알 수 있다. 세 개 중 커피를 선택했지만, 끝까지 아쉬움이 남는 선택이었다. 그래서 다시 처음 의도대로 아이스크림의 아쉬움을 아이스콘이라는 대체재로 달랠 수 있었다.

여기서 선거라는 현실로 설명해 보자

평상시에는 A라는 정당의 당정체성과 이상, 그리고 가치가 마음이 들어 지지하고 있는 중이다. 그런데 현재 당의 모습이 너무 마음에 들지 않아 어떻게 할까 고민하고 있다. B라는 정당의 대안은 한 번도 생각하지 않았었기 때문에 새로 생긴 C나 D 정당을 두고 고민에 빠진다. D 정당은 B와 정체성이 비슷해 C를 선택할까 심각하게 고민한다. 그런데 마음 한켠에는 차라리 B를 선택해 A에게 자극을 주고 싶은 마음도 있다면 어떻게 해야 할까? 고민 끝에 B를 선택하기로 했다.

이 유권자의 선택은 결과적으로 B였지만 기호순위에서는 A > C > B > D 였다는 것을 알 수 있다.

유권자들의 복잡한 기호의 순, 1개의 선택 대안으로 불가능해

위에서 설명한 아이스크림, 팥빙수, 커피를 12명이 시켜 먹는다는 상황으로 다시 생각해 보자. 부서원 전체가 3가지 중 좋아하는 것을 각자 하나씩 선택하라고 해 배달해 먹는 방식이 일반적인 방법이다. 그런데 간단하게 하나만 선택해야만 된다는 상황이 된다면 어떻게 하는 것이 좋을까? 가장 일반적인 상황에서는 투표로 이렇게 진행된다.

아이스크림: 3표

팥빙수: 4표

커피: 5표

커피는 5표를 얻어 전체 12명의 의사를 대표해 선택되었다. 커피는 5표를 얻어 다른 7표를 압도해 선택된 셈이다. 그런데 아이스크림과 팥빙수를 원했던 사람들은 다수(7 대5)였던 자신들의 기회가 무시된 것 같아 못내 아쉽다.

이것이 민주주의 선거에서도 그대로 적용되고 있다.

12만 명의 유권자를 가진 선거구에서 A, B, C 세 정당 중 B는 42퍼센트를 얻어 58퍼센트를 얻은 A와 C의 합을 이겨 승리하게 된다. 이 방법은 우리가 흔히 알고 있는 단순다수대표제(simple majority 혹은 plurality)다. 다른 표현으로 제일 먼저 결승선을 통과하는 육상선수가 이긴다고 해서 1등 결승선 통과제 (First-Passed-the-Post, FPTP system)라고도 한다.

한 개만 뽑을 때 기호투표제를 적용했다면 어떻게 되었을까? 아이스크림과 팥빙수는 상호 대체가 가능하기 때문에 결과적으로 절대로 커피는 두 제품 중 하나를 이길 수가 없게 된다. 결선 투표제를 선택했을 때도 마찬가지다. 아이스크림과 팥빙수를 좋아했던 사람들은 대체재가 있기 때문에 결선투표에서 절대로 커피가 둘의 합을 이길 수 없게 된다.

합리적 선택이론(rational-choice theory)에서는 내가 가장 선호하는 것으로부터 최대의 효용(maximum utility)을 얻을 수 있는 것을 선택하게 된다. 즉 효용은 요즘 말로 치면 가성비라 할 수 있다. 치르는 비용과 노력으로 가장 만족감을 느낄 수 있는 선택 대상이라는 말이다.

그런데 하나만을 선택해야 하는 상황에서는 비합리적 선택의 결과가 되기 때문에 공정한 게임의 룰이 아니라고 비난 받고 있다. 비합리적 선택의 문제를 어떻게 해결해야 할까?

선거제도의 발명, 1인 단순선택의 문제점 해결책으로 연구시작

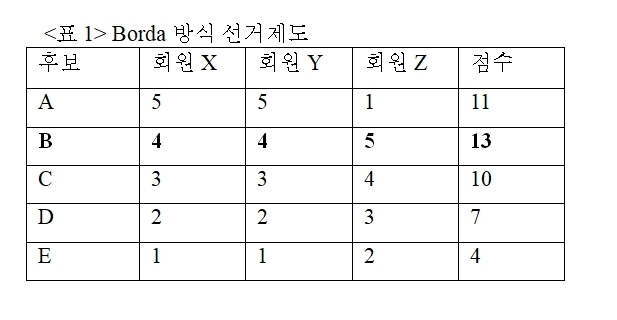

1770년 프랑스 왕립협회 회원이었던 장 샤를르 보다(Jean Charles de Borda, 1733-1799)는 다수의 지지를 받지 않은 사람이 한 조직을 대표하는 것이 불합리하다고 보고 개선할 방법이 없는가 고민하다가 종합점수제를 고안하게 되었다. 수학자였던 보다는 전체 후보들 (n명) 중에서 가장 좋아하는 순으로, n점, n-1점, n-2점, …. 이렇게 회원들이 후보자들에게 점수를 주게 한 후 합산하면 가장 합리적 제도라 생각했다. 방법은 이랬다.

<표1>에서 단 한판으로 한 명을 선택해야 하는 상황이라면 회원X와 회원Y의 최고점을 받은 A후보가 선택되어야 한다. 처음 두 사람에게는 2위를 기록했지만, 마지막 회원Z에게서 1위를 받은 후보 B는 2위에 머물러 있게 된다.

Borda는 1인 대표를 뽑을 때 1등을 지지한 사람이 많다고 해도 각 후보의 회원들은 후보들의 타고난 능력, 재능, 업적을 알고 있기 때문에 이를 점수화 하면 합산된 점수는 기호(혹은 혐오)의 합이므로 대표선출의 가장 합리적인 방법이라 생각했다. 이 투표방식은 유럽가요대항전 (Eurovision Song Contest)에서 채택해 사용하고 있다. 각국의 대표들이 준비한 노래경연이 끝난 후 각국의 심사위원들이 돌아가며 심사위원단에서 뽑은 후보마다 점수를 발표하는 모습은 긴장감을 한층 끌어올려 TV 앞에 있는 시청자들의 흥미를 더하게 하는 요소다.

하지만 기호의 합(sum of preferences)이 대표선출의 핵심요소가 아니라 모든 후보들을 한 명씩 상대하게 해 가장 많이 이긴 후보가 승리하는 방식이 더 합리적인 판단을 한 수학자가 있었다. 콘도셋 후작(Marquis de Condorset)은 보다(Borda)와 함께 프랑스 왕립협회 회원으로 동시대에 활동하면서 후보들 중 가장 능력 있는 사람을 뽑으려면 다른 후보들과 경쟁해 가장 많은 승리를 한 후보가 가장 적임자라고 주장했다. 즉 뽑는 사람이 주가 되는 것이 아니라, 경기하는 사람이 주도적으로 잘 할 수 있는 것을 결과로 보여주게 하는 것이 가장 좋은 선출방법으로 본 것이다.

예를 들어 영국축구의 프리미어리그를 생각해 보자. 리버풀, 아스널, 맨체스터시티, 토트넘 중 누가 더 잘할 것인가를 축구팬들이 투표하는 것이 아니라, 잘 한다는 것을 승리로 보여줘 입증해야 한다는 논리와 같다. 가장 많은 승수를 챙기는 팀이 승리를 하는 것과 같은 결과를 맺는다. 즉 콘도셋은 자신의 능력을 보여줘 이기는 사람이 승리를 할 수 있도록 해 선출하는 방식이 기호투표보다는 훨씬 낫다고 본 것이다.

콘도셋 선거제도의 문제점은 출전하는 팀 수가 홀수일 때 동률의 승자가 나올 수 있다는 점을 들 수 있다. 이를 콘도셋 패러독스(Condorset paradox)라 한다. 또한 투표라는 상황 속에서 후보자들 간에 공개경쟁을 시켜 평가하는 방식은 후보가 난립할 경우 경쟁기간이 너무 길어 관리하기가 쉽지 않은 문제점을 안고 있다. 이를 수학적으로 가능하게 한 것이 단기이양식 기호투표제다.

결선방식을 단 한 번에 끝나는 방식

보다 방식(Borda count method)은 커다란 장점에도 불구하고 선거라는 방식에는 폭넓게 선택을 받지 못했던 이유는 바로 복잡한 점수 환산과 합산의 번거로움에 있었다. 즉 10명의 후보가 난립할 경우 10점부터 1점까지 환산해 점수화 한 후 각 후보에게 부여하기 때문에 1000명 이상의 유권자가 참여하는 선거에서는 여간 복잡한 것이 아니다. 이를 극복할 수 있는 방법으로 점수 대신 기호 순을 적용한 제도가 바로 단기이양식투표 방식이다.

투표자와 후보자 수에 따라 결정되는 쿼터를 얻지 못한 후보들을 하나씩 탈락시키는 과정에서 최고선호 후보자들만 남게 되는 방식이다. 예를 들어 1만 명의 유권자가 있을 때 2명을 한 선거구에서 선출한다고 하며 5000명의 표를 얻은 후보는 1석을 차지하게 하는 구조다. 이 때 5000명의 표를 얻지 못한 후보들은 가장 낮은 선호를 후보부터 한 사람 씩 탈락시키면서 탈락한 후보가 1위로 선택한 후보 그 다음 후보가 표를 양위 받으면서 획득한 표를 다시 합산하게 된다. 이런 방식으로 한 사람 씩 탈락시키면서 진행하다 보면 5000표에 가장 먼저 근접한 후보들이 선택을 받게 된다.

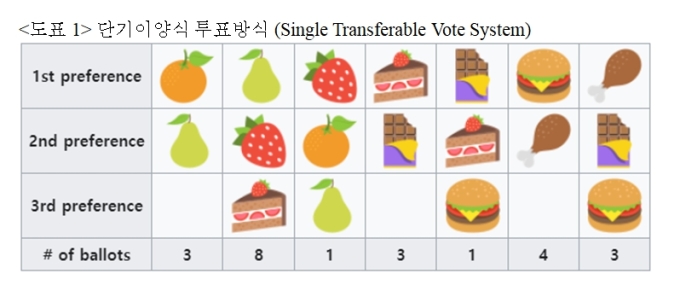

위의 그림에서는 어느 호텔에서 7개의 음식 중 파티에 참여하는 23명의 손님이 선호하는 3개를 순서대로 고르게 하는 절차를 따른다. 23명의 손님 (즉 유권자) 수를 3개의 음식 (즉 후보)를 나누면 7.6표가 나온다. 이를 반올림하면 8표를 얻은 음식이 선택 받게 된다. 쿼터를 초과하여 얻은 잉여표는 그 만큼 그 다음 선호음식에 이양한다. 이 쿼터제를 영어권에 처음 적용한 토마스 헤어(Thomas Hare)의 이름을 따 헤어쿼터(Hare quota)라 한다. 헤어쿼터제는 현재 브라질에서 사용하고 있으며 홍콩에서도 최근까지 사용한 제도다. (위에서 소개된 음식 수 (n) 에 1을 더해 모수를 높여주는 경우, 즉 n+1 위의 경우를 다시 사용하면 3+1= 4를 모수로 정해 나눠주면 23/4 = 5,75가 되어 반올림 6표를 쿼터로 사용하는 경우도 있다. 이를 드룹쿼터(Droop quota)라 하며 연구결과에 따르면 큰 정당에 더 우호적인 방식으로 알려져 있다. 드룹쿼터는 아일랜드, 북아일랜드, 말타와 오스트레일리아에서 적용되고 있다. n+2를 제수로 사용하는 경우도 있는데 이를 임페리알리 쿼터(Imperiali quota) 방식이라 하며 체코가 세계에서 유일하게 적용하고 있다).

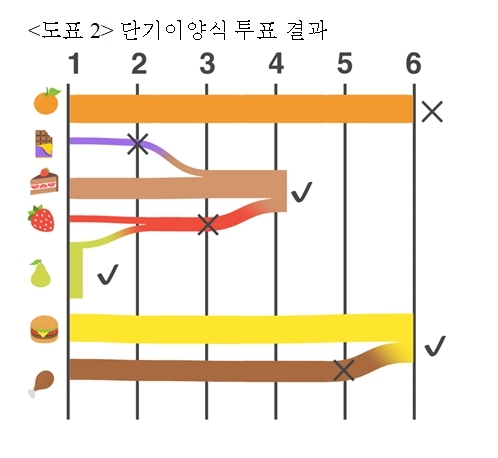

위에 소개한 음식을 비유해 23명이 참가한 투표에서 드룹쿼터제를 적용해 보면 배, 케이크, 햄버거 순으로 선택 받게 된다. 그 과정을 설명하면 다음과 같다.

1단계: 배는 6표로 확정. 쿼터 6을 넘은 나머지 2는 이양. 배를 선택한 손님은 두 번째로 딸기를 선호.

2단계: 배의 잉여 2표는 딸기에 이양되어 딸기는 합 3표.

3단계: 가장 낮은 2표를 얻은 초콜릿은 제거. 초콜릿에서 제거된 한 표는 그 다음 선호인 케이크로 이양. 케이크는 원래 받은 3표에 1을 더해 합 4표를 얻음

4단계: 그 다음 낮은 3표를 받은 딸기는 제거됨. 이 표는 케이크로 이양되어 케이크는 총합 6표를 받아 쿼터가 충족되어 확정.

5단계: 그 다음 낮은 표는 3표를 얻은 닭다리는 제거됨. 이 표는 햄버거로 이양. 햄버거는 닭다리에서 온 3표를 더해 원래 4표와 함께 7표를 획득. 쿼터가 6표이기 때문에 햄버거 확정.

이렇게 해서 기호투표제가 적용된 투표방식으로 배, 케이크, 햄버거의 순으로 차례로 선택받게 된다. 5단계로 나누어진 전 단계를 거치며 선택되고 탈락한 음식을 순서대로 표시해 보면 아래 그림과 같이 표시할 수 있다.

이를 정당에 적용하면, 좋아하는 정당들에게 출마한 후보들의 순위를 정해 가장 낮은 선호도를 받은 정당들부터 탈락시켜 가면서 이양을 통해 쿼터를 채운 후보들을 선택하는 방식은 현재 아일랜드에서 적용되고 있다. 아일랜드는 1922년 영국으로부터 독립 이후 사용해 오고 있으며, 1959년과 1968년 두 번에 걸쳐 영국과 같은 단순대표제(FPTP)로 개혁을 시도했으나 국민들은 단기이양식 투표제도를 버리지 않고 102년간 그대로 유지하고 있다.

수학자였던 영국의 토마스 라이트 힐 (Thomas Wright Hill)에 의해 1819년 최초로 고안되고, 덴마크의 칼 안드레 (Carl Andræ)가 덴마크 상원선거에 적용했으며, 영국의 토마스 헤어(Thomas Hare)가 단기이양식 선거방식을 1857년에 소개하면서 뉴질랜드에 적용되어 세계적으로 알려지기 시작한 이 제도는 유권자들이 후보들에 대한 선호에 따라 순위를 정해 이를 투표에 반영한다는 점에서 매우 현실적이고 정확한 선거제도로 자리 잡았다. 하지만 오랜 전통에도 불구하고 세계에서 아일랜드와 몰타, 두 나라만 적용하고 있다. 그 이유는 무엇일까? 바로 그 대답은 단점에서 찾을 수 있다.

단기이양식 선거제도는 높은 유권자들의 정치지식과 관심을 전제로 한다. 이 제도 하에서는 유권자들이 선거구에 출마하는 모든 정당들의 의회활동을 항상 모니터링해야 하기 때문에 다른 선거제도 하에서 보다 투표율이 낮다. 정치적 관심 뿐 아니라 낮은 문맹률이 필수적이다. 최근 들어 유권자들의 정치적 관심도가 갈수록 낮아지고 있는 상황에서 투표율이 다른 비례대표 선거제를 적용하고 있는 국가들에 비해 상대적으로 낮다. 최근 2020년 선거에서 62.9%의 투표율을 기록하고 있고, 2016년 선거에서 64.5%, 2011년 69.2%로 최근 들어 지속적으로 하락하고 있는 추세에 있다. 다른 비례대표제 선거의 경우 75% 수준을 유지하고 있는 것과 비교하면 현저히 낮음을 알 수 있다.

또 한가지 이유로 정당내 (internal party)와 정당간 (inter-party) 비교의 대상을 선호도에 따라 순위를 메기는 것이 쉽지 않기 때문이다. 같은 당의 후보들과 다른 당 후보들을 비교해 가면서 후보를 순서대로 선택한다는 것이 유권자들에게는 여간 어려운 일이 아니기 때문에 이 제도가 유권자들의 높은 정치적 관심과 후보선택 능력을 요구하고 있다는 점에서 다른 선거제도에 비해 많은 여러가지 장점에도 불구하고 많은 나라들에게서 외면받고 있는 이유다.

선거제도의 2+2 변수

옥스포드 선거제도 핸드북 (The Oxford Handbook of Electoral Systems)에서 선거제도는 국가의 숫자만큼 존재한다고 할 만큼 복잡하고 다양하다. 그럼에도 불구하고 간단하게 요약한다면 2개의 변수를 고려해야 한다. 첫째는 선거공식(electoral formula)라고 불리는 두 가지 분류방식이다. 그 두가지는 바로 다수제와 비례제다. 다수제 안에도 단순다수제와 절대다수제로 나뉘고, 비례제 안에서도 정당명부식 최대잉여제(largest remainer)와 최대평균제(highest average) 방식으로 나뉘어 쿼터제와 제수방식 등을 적용하고 있다. 쿼터제는 위에서도 지적했듯 헤어식, 드룹식, 임페리알리식이 있고, 제수방식에는 동트방식(d'Hondt method)과 상라게방식(Sainte-Laguë method) 방식, 수정상라게방식(modified Sainte-Laguë method) 등 이 두 가지만 비교해도 쉽게 이해하기 어려울 만큼 복잡하고 다양해 깊은 이해가 필요하다.

두 번째 변수는 투표용지 구성방식(ballot structure)에 따른 구분이다. 투표용지에 정당과 후보자를 동시에 선택하게 할지, 아니면 정당과 후보자들 선택하게 한 다음 선호하는 순서대로 번호를 적게 할 것인지, 원하지 않는 후보의 이름을 지우게 할 것인지 등 수많은 방법이 사용될 수 있다. 위에서 언급한 선거공식과 함께 두 번째의 요소를 더하면 수도 셀 수 없을 만큼의 투표방법을 고안해 낼 수 있다.

이와 함께 두개의 요소를 더 추가할 수 있다. 선거구의 크기(size of electoral districs)와 최소득표율(threshold)제다. 선거구에서 1명만 뽑을 것인지, 2명 이상 다수를 뽑을 것인지로 구분해 소선거구, 중선거구 (2-5인), 대선거구 (6인 이상부터 전국을 한 단위로 보고 투표) 등을 적용할 수 있다.

마지막으로 최소득표율은 비례대표 배분에 참가할 수 있는 정당의 범위를 정할 때 적용되는 기준이다. 최소득표율이 낮을수록 더 많은 정당이 의회에 진출할 수 있고, 높을수록 신생정당과 소수정당들에게는 배분의 기회를 박탈한다. 네덜란드는 배분참여를 위한 최소 한 석을 요구하고 이는 실질적으로 최소득표율 0.66퍼센트에 해당되며, 튀르키예의 경우 7퍼센트를 적용해 소수정당의 난립을 방지하고 있다. 우리나라는 비례석의 배분에 참여하려면 지역구 5석 혹은 정당 전국득표율 3퍼센트를 요구하고 있어 신생정당에게는 의회에 진출하는 것이 쉽지 않은 편이다.

선거제도를 개혁하기 전에 고민해야 할 것들

21대 선거 막판까지 병립형, 연동형, 준연동형을 놓고 줄다리기만 하다가 결국 지역구 한 석을 늘리고, 준연동형을 유지하기로 결정한 것이 4.11 총선 한 달 전이다. 정개특위의 구성으로 선거제도를 근본적으로 손본다는 약속과 국회의장 주도로 전체의원이 참여하는 선거법 개정논의를 완성하겠다는 약속은 지켜지지 못한 채 야당대표에게 결정권이 주어지는 비민주적 방법으로 결정된 선거제도로 22대 총선이 치러졌다.

한국에서 선거제도개혁에 대한 연구를 가장 심도 있게 진행해온 학자들이 참여해 여러 차례 정개특위와 함께 토론회를 거치며 많은 노력을 기울였으나, 실패는 미리 예견되어 있었던 셈이다. 그만큼 두 거대 정당은 소선거구제 중심의 비례대표제가 그리 나쁘지 않다는 인식이 저변에 깔려 있기 때문이다.

정당들이 선거개혁에 대한 의지가 매우 낮은 상황에서 캐나다와 네덜란드가 시도했던 시민참여모델을 제안해 본다. 2005년 출범한 네덜란드 연립정권은 선거제도 개혁을 위한 시민포럼을 구성하기 위해 5만4400명의 유권자에게 서신을 보내 회신한 4000여 명 중 설명회에 참여한 시민은 2107명에 달했다. 시민포럼에 참가하겠다는 의사를 밝힌 1700명 중 140명을 최종 선발해 정식 출범했다. 워킹그룹별로 나눠 매주 금-토요일 오후 동안 선거제도 학습, 공청회, 워크숍 운영, 유권자들과 대화를 통한 의견청취 등 8개월간의 대장정 끝에 만든 개혁안을 자체 투표를 통해 결정한 최종안을 발표했다. 정부에 전달된 건의안을 국민투표에 붙이지는 못했지만, 정당과 의회에서는 더 이상 선거제도 개혁에 소극적으로 임할 수 없는 압박을 가한 것은 사실이다.

유사한 방식으로 진행된 캐나다의 브리티쉬 콜롬비아주 선거개혁시민의회(The British Columbia Citizens' Assembly on Electoral Reform, 2004년 1-12월 활동)와 온타리오 주 선거개혁 시민의회(Citizens' Assembly on Electoral Reform, 2006년 9월-2007년 5월 활동)의 선거제도 개혁을 위한 노력도 눈여겨 볼만 하다. 캐나다의 경우 두 독립주에서 추진한 시민의회의 활동결과를 통해 도출된 제안이었기 때문에 주민투표에 부쳐 모두 부결되었음에도 불구하고 시민이 주도적으로 선거제도 개혁을 위해 적극적으로 참여해 개혁여론을 주도해 왔다는 점에서 큰 의미가 있다.

깨어 있는 중립적 시민들이 필요할 때

두 거대 정당들이 선거제도 개혁의지가 많지 않은 상황에서 정치적으로 편향되지 않은 시민포럼을 만들어 의논을 시작해 보는 것도 한 가지 방법이다. 결국 국회에서 선거법을 개정해야 성공하는 것이기 때문에 헛수고로 끝날 수도 있겠지만, 이 같은 과정을 통해 국민들이 더 깊게 선거제도에 대한 문제점을 인식하고 학습하는 계기가 될 수도 있고, 시민들의 자발적 참여와 노력이 결국 정당들을 선거제 개혁 논의의 장으로 이끌어 내는 기폭제를 제공할 수도 있다. 정치인들의 무능과 무관심을 탓하기 이전에 깨어 있는 시민들이 모여 커피를 선택하고 난 후 후회하거나, 가성비 없는 정당을 선택해 한탄하지 말고 적극적으로 변화를 주도했으면 한다.

*필자 최연혁 교수는= 스웨덴 예테보리대의 정부의 질 연구소에서 부패 해소를 위한 정부의 역할에 관한 연구를 진행했다. 스톡홀름 싱크탱크인 스칸디나비아 정책연구소 소장을 맡고 있다. 매년 알메랄렌 정치박람회에서 스톡홀름 포럼을 개최해 선진정치의 조건에 대해 함께 고민하고 그 결과를 널리 설파해 왔다. 한국외대 스웨덴어과를 졸업하고 동대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 후 스웨덴으로 건너가 예테보리대에서 정치학 박사 학위를 받고 런던정경대에서 박사후과정을 거쳤다. 이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서 객원교수로 일했다. 현재 스웨덴 린네대학 정치학 교수로 강의와 연구 활동을 이어가고 있다. 저서로 '우리가 만나야 할 미래' '좋은 국가는 어떻게 만들어지는가' '민주주의의가 왜 좋을까' '알메달렌, 축제의 정치를 만나다' '스웨덴 패러독스' 등이 있다.