트럼프 당선 전후 숏 포지션 대응 적중

[편집자] 이 기사는 2월 9일 오후 2시57분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이광수 기자] 3000억원. 작년 4분기 국내 증권사 26곳의 채권평가손실 추정치다. 작년 이들 증권사의 분기 평균 순이익이 5000억원 이상임을 감안하면 벌어들인 돈의 절반 이상을 채권운용으로 날린 셈이다. 일부 증권사는 4분기 적자를 기록하기도 했다.

이런 가운데 시장 지배 논리와는 반대되는 채권 운용으로 오히려 수익을 낸 증권사가 있다. 9일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권 트레이딩사업부는 지난해 채권운용에서 550억원의 이익을 거둔 것으로 나타났다. 같은기간 비슷한 규모의 증권사들이 300억~400억원 가량 손실을 낸 것과 비교하면 두드러진 성과다.

◆ 잘못된 예측이 부른 대규모 채권 손실

명운을 가른 것은 작년 11월 9일, 도널드 트럼프가 미국 대통령에 당선되면서다. 당시 시장의 금리 컨센서스는 힐러리 클린턴이 당선되면 점진적 금리 인상, 트럼프가 되면 단기적으로 저금리 기조 유지후 금리인상 시나리오였다.

실제 트럼프 당선 전인 11월 7일 S증권사 한 채권 연구원이 내놓은 보고서에는 "트럼프 당선 가능성이 올라가면서 위험자산 기피 현상이 나타날 것"이라며 "트럼프가 당선될 경우 채권금리 하락 압력이 생길 것이고 반대로 힐러리가 당선되면 채권금리는 반등할 것"이라고 전망했다.

이러한 전망에 대부분 국내 증권사들은 금리 약세에 베팅하고 채권을 사들이는 롱 포지션(long position) 전략을 취했다. 트럼프의 불확실한 경제 정책으로 미국의 펀더멘탈이 급격히 악화돼 당장 기준 금리를 올릴 수 없다는 판단을 내린 것. 하지만 예측은 빗나갔다.

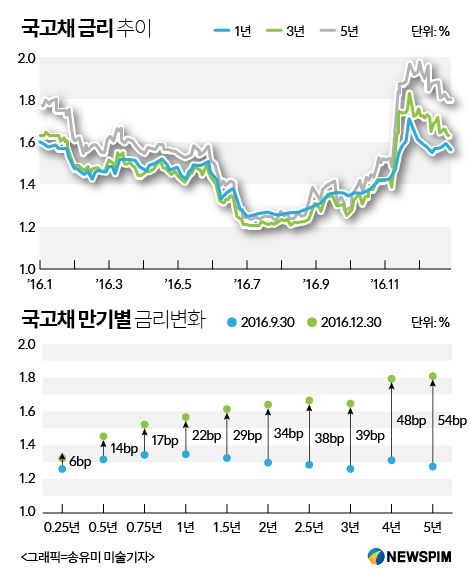

예상과 달리 11월 9일 이후 시중금리는 빠르게 상승했다. 국내 증권사들 전체 북(book)의 70~80%를 차지하는 단기물부터 오르기 시작했다. 3년 만기 국고채금리는 9일 1.385%에서 24일 1.830%로 보름 만에 45bp 올랐다. 미국 국채 10년물도 당선 직전 1.7%에서 23일 FOMC(연방공개시장위원회)후 최대 2.6%까지 90bp 급등했다.

앞서 증권사들이 사들인 채권 가치는 급격히 떨어지기 시작했다. 특히 증권사들이 사용하는 채권 북은 만기 반영이 아니라 즉시 시가를 반영하게 돼 있어 이번 평가 손실에 다른 금융업계보다 민감하게 반응한 것이라는 게 채권 전문가들의 설명이다.

|

◆ NH證, 시장 지배적 논리 반대 포지션에 베팅

반면 NH투자증권은 상황이 달랐다. 작년 말부터 트레이딩사업부를 중심으로 채권을 팔아왔기 때문이다. NH투자증권은 트럼프의 사회간접자본(SOC)투자, 저금리 장기화 반대, 자국민 중심주의 정책들이 단기적으로 미국의 펀더멘탈을 더 좋게 만들 것으로 봤다. 트럼프 당선시 힐러리보다 금리 인상 속도가 더 빨라질 것으로 예측했다.

권혁상 NH투자증권 채권운용부장은 "재닛 옐런이 금리를 천천히 올리겠다고 했지만, 트럼프가 당선되면서 오히려 속도가 빨라질 것으로 판단했다"며 "보유 채권을 내다 팔아 작년 11월 말 시장 방어를 하고 나니 오히려 수익이 났다"고 답했다. 그는 이 기간에만 150억원 가량 수익을 냈다고 했다.

다음 달인 12월에 들어서도 100억원의 이익을 추가로 냈다. 12월초에도 단기채권을 중심으로 금리가 꾸준히 오르자 손실 규모를 줄이기 위해 많은 증권사들은 보유 채권을 내다 팔았다. 이때 NH투자증권은 포지션을 바꿔 국고채 2년기준, 통안채 2년 기준으로 나오는 물량들을 받기 시작했다. 금리가 지나치게 올랐다고 판단했던 것.

예상대로 채권 금리가 12월 단기물을 중심으로 하락할 때 수익을 낼 수 있었다는게 NH투자증권의 설명이다. 이렇게 지난해 총 550억원의 운용수익을 트레이딩사업부에서만 낼 수 있었다. 권 부장은 "올해 상반기 채권운용 상황이 나쁘지 않다고 본다"며 "현재 미국 금리인상 기대감이 떨어진 상황이니 6월께나 돼야 금리가 오르기 시작할 것"이라고 전망했다.

[뉴스핌 Newspim] 이광수 기자 (egwangsu@newspim.com)