화장품 부문, 21년 만의 적자…전통 채널 부진이 직격탄

글로벌 리밸런싱 전략 차질…중국 회복 지연·미국 성과 제한적

M&A·R&D 강화에도 성과는 미흡…더에이본 효과 '반감'

남은 1년이 분수령…업계 "리더십 교체 가능성도 배제 못해"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 올해 2분기 LG생활건강의 주력 사업인 화장품 부문이 2004년 이후 21년 만에 적자로 돌아섰다. 글로벌 K뷰티 열풍에도 불구, 인디 브랜드에 비해 경쟁력이 약화되고 글로벌 리밸런싱 전략에서 뒤처진 점이 실적 부진의 주요 원인으로 꼽힌다. 임기 1년을 남긴 이정애 사장의 리더십에도 빨간불이 켜졌다.

◆ 2Q 어닝쇼크 기록…화장품 사업 21년만 '적자전환'

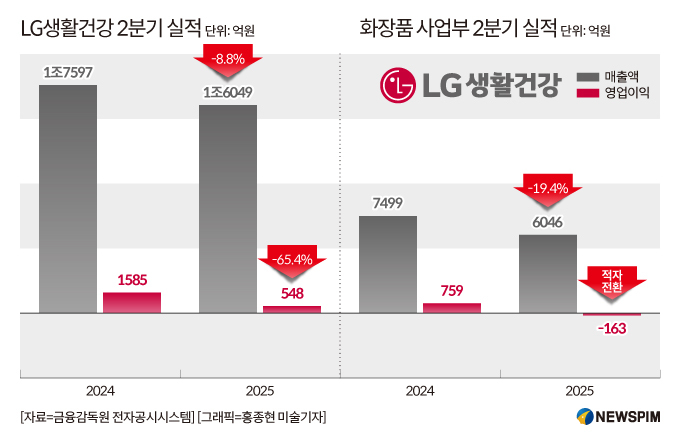

1일 LG생활건강 주식은 장중 8%까지 급락세를 보였다. 전날 발표된 2분기 실적이 시장 예상치를 크게 밑도는 '어닝쇼크'였기 때문이다. LG생활건강은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 548억 원으로 전년 동기 대비 65.4% 감소했다고 공시했다. 이는 시장 기대치보다 58.9% 낮은 수준이다. 매출은 1조 6,049억 원으로 8.8% 줄었고, 순이익은 386억 원으로 64% 감소했다.

특히 주력 부문인 화장품 사업 부진이 두드러졌다. 2분기 화장품 매출은 전년 대비 19.4% 감소한 6,046억 원을 기록했고 영업이익은 -163억 원으로 21년 만에 적자로 전환됐다. LG생활건강은 "시장 경쟁 심화로 인한 프로모션 확대 등으로 원가 부담이 늘었고, 면세·방판 등 전통 채널 구조를 재정비하면서 실적이 악화됐다"고 설명했다.

한때 LG생활건강의 '캐시카우'였던 면세 사업은 중국 소비 위축과 다이궁 감소, 자사 물량 축소 전략으로 매출이 급감했다. 면세점은 고수익 구조를 가진 핵심 채널이었기 때문에 매출 하락은 곧 이익 급감으로 이어졌다. 여기에 방문판매와 백화점 등 전통 유통 채널 역시 부진하면서 뷰티 사업의 적자 폭이 커졌다는 분석이다.

|

글로벌 리밸런싱 전략에서도 성과가 미흡했다. 중국 의존도를 줄이고 미국 등 신규 시장을 공략하는 기조를 이어갔지만 가시적 성과는 제한적이다. 미국 시장에서는 브랜드 인지도를 높이기 위해 마케팅 비용을 확대했으나 K뷰티 경쟁 심화 속에서 매출 기여는 미미하고 오히려 수익성 악화로 이어졌다. 중국은 온라인 채널에서 성장세가 있었지만 오프라인 부진을 상쇄하지 못해 전체 매출이 역성장했다. 주력 시장의 회복 지연과 신규 시장의 정착 난항이 겹치며 실적 반등 동력을 확보하지 못한 셈이다.

LG생활건강은 2019년 북미 시장 진출을 위해 미국 더에이본(The Avon Company)을 약 1,450억 원에 인수하며 글로벌 전략을 본격화했다. 당시 방판 채널과 현지 네트워크를 활용해 매출을 확대하겠다는 계획이었지만 인수 효과는 기대에 미치지 못했다. 현지 브랜드 강세와 K뷰티 경쟁 심화로 더에이본의 기여도는 낮았고 오히려 마케팅 비용 부담이 커지면서 수익성 개선에 걸림돌이 되고 있다.

삼성증권 이가영 연구원은 "K뷰티라고 모두 잘되는 것은 아니다"라며 "인디 브랜드의 빠른 성장세를 LG생활건강이 단기간에 추격하기는 쉽지 않아 보인다. 특히 K인디 브랜드들이 서구권에서 고성장을 이끈 마케팅 전략을 넘어설 만한 방안이 아직 마련되지 않은 것으로 판단되며, 전략적 반전이 없다면 당분간 점유율 회복은 어려울 것"이라고 분석했다.

LG생활건강 관계자는 이번 실적과 관련해 "현재 운영 중인 사업의 성장과 M&A(인수합병)를 통한 신성장 동력을 확보하는 등 근본적인 기업 가치를 개선하는 것이 최우선"이라면서 "미래 성장을 위해 과거와 동일하게 M&A에 적극적인 기조를 유지하고 있다"고 말했다.

◆ '변곡점' 못 만든 이정애 LG생활건강 사장, 남은 1년이 관건

취임 3년 차를 맞은 이정애 대표는 실적 부진을 완전히 털어내지 못하며 리더십에 빨간불이 켜졌다.

이 대표는 2022년 LG그룹 최초 여성 CEO로 선임돼 주목받았다. 당시 LG생활건강은 코로나19 이후 중국 시장 의존도가 높은 사업 구조와 면세 채널 부진으로 흔들리고 있었다. 이 대표는 글로벌 사업 리밸런싱과 디지털 전환, 포트폴리오 다변화를 핵심 전략으로 내세우며 변화에 나섰지만 실적 반등은 더딘 상황이다.

특히 중국 시장의 회복 지연과 미국 시장 투자 부담이 발목을 잡았다. 북미를 새로운 성장 축으로 삼고 색조 브랜드 '더크렘샵' 완전 자회사 편입, 아마존 중심 온라인 채널 강화 등 공격적인 전략을 펼쳤지만 단기간 성과는 제한적이었다. 중국에서는 럭셔리 브랜드 '더후' 리브랜딩 효과로 온라인 매출이 회복세를 보였으나 오프라인 부진이 여전하다.

올해는 글로벌 재도약을 위한 승부수로 꼽힌다. 이 사장은 북미 시장에서 젊은 세대 공략을 위한 브랜드 육성과 아마존 중심 온라인 채널 강화, 일본·동남아시아·EMEA 지역 맞춤 전략 등을 내세웠다. 여기에 AI 기반 제품 개발과 R&D 패스트트랙 도입 등 혁신 과제도 병행한다는 계획이다. 다만 K뷰티 시장 경쟁이 치열해진 상황에서 단기간 성과를 내기는 쉽지 않은 상황이다.

업계 관계자는 "이정애 사장은 럭셔리 화장품에서 강점을 보였지만 글로벌 불확실성과 시장 경쟁 심화라는 구조적 리스크에 직면했다"며 "남은 임기 동안 뚜렷한 성과를 내지 못한다면 리더십 교체 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

mkyo@newspim.com