원가율 상승, 분양시장 위축...긴축경영 당분간 불가피

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 중견 건설사들이 원가율 상승과 분양사업 부진에 실적이 악화하자 기업 운영의 판매비 및 관리비(판관비)를 줄이는데 안간힘을 쓰고 있다.

실적 불확실성이 커진 상황에서 고정비를 최대한 줄여 재무구조가 부실화하는 상황을 막아보겠다는 의지로 풀이된다. 주택경기 부진과 지역별 양극화가 지속할 것으로 보이는 만큼 건설사의 허리띠 졸라매기가 당분간 계속될 것으로 보인다.

◆ 미분양 쌓이고 영업이익 불안...'판관비' 줄이자

31일 부동산업계애 따르면 중견 건설사들이 실적 부진 우려가 커지자 판관비 지출 규모를 줄이고 있다.

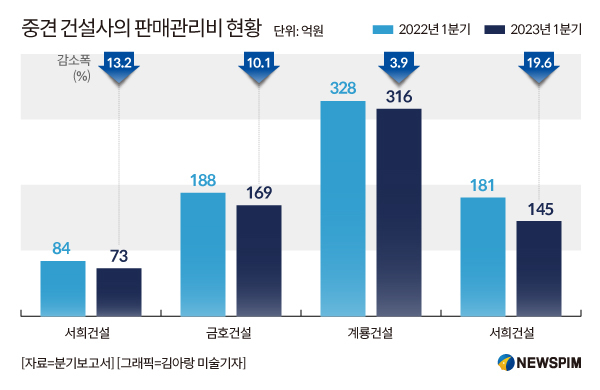

대우산업개발은 올해 1분기 판관비 지출액이 73억7300만원으로 전년동기(84억9700만원) 대비 13.2% 줄었다. 같은 기간 매출액이 1129억원에서 1098억원으로 줄었음에도 영업이익은 8억7600만원에서 25억9700만원으로 늘었다. 시멘트, 철근 등 원자잿값 상승이 한풀 꺾이면서 매출 원가율이 91.7%에서 90.9% 줄어든 것도 있지만 판관비 감축이 영업이익 개선에 큰 역할을 한 셈이다.

|

금호건설은 지난해 1분기 판관비 지출이 188억1200만원에서 올해 1분기에는 169억 300억원으로 10.1% 감소했다. 이 회사는 1분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 늘었지만 영업이익(51억원)이 65.9% 감소하는 부진을 겪었다. 원자재 및 인건비 부담 확대로 원가율이 3.9%p(포인트) 상승한 탓이다. 실적이 부진하자 회사 고정비용을 최대한 줄였다. 인력 조정으로 급여 지출을 73억원에서 71억원으로, 지급수수료를 35억원에서 31억원으로, 용역비를 19억원에서 1억원 수준으로 각각 감축했다.

같은 기간 계룡건설은 판관비를 328억원에서 316억원으로 3.9%, 서희건설은 181억원에서 145억원으로 19.6% 줄였다. 판관비는 고정적으로 지출되는 항목이란 점에서 기업이 줄이기 쉽지 않은 측면이 있다. 재무구조 악화를 막고 주택경기 위축에 대응하려는 조치로 풀이된다.

◆ 원가율 상승, 분양 위축에 긴축경영 장기화 불가피

중견 건설사의 판관비 줄이기는 당분간 지속될 것으로 보인다. 국내와 해외시장으로 사업 포트폴리오가 다변화한 대형 건설사와 달리 중견사는 국내에 집중돼 있다. 주택경기 회복이 절대적인 영향을 미치는 셈이다.

급매물이 소진되며 집값 회복 기미가 나타나고 있지만 시장 불안이 여전하다. 특히 분양시장의 양극화가 뚜렷하다. 서울을 비롯한 수도권은 상대적으로 청약수요가 몰리는 반면 지방은 외면받는 사업장이 상당수다. 중견사들은 수도권보다 지방에 사업이 많아 시장 분위기에 더 영향을 받는다.

최근에도 지방에서는 무더기 미분양이 속출했다. 롯데건설 '문수로 롯데캐슬 그랑파르크', HL디앤아이한라 '군산 한라비발디 더프라임', 효성중공업 '해링턴 플레이스 진사', GS건설 '북천안자이 포레스트' 등이 완판에 실패한 주요 단지다. 청약 성적이 전반적으로 부진하자 건설사들의 분양시기를 늦추는 경향도 짙어졌다.

원가율 부분도 풀어야할 숙제다. 매출 원가율이 대부분 90% 수준까지 치솟아 실적 관리에 부담이 크다. 대형사보다 원자재 생산업체와 거래 규모가 작아 매입 단가가 높게 형성돼 있다. 시공 기술에서도 이렇다 할 차별화가 없다보니 상대적으로 경기 상황뿐 아니라 원가관리 측면에서 불리한 입장이다.

투자은행(IB) 관계자는 "중견 건설사들이 주택경기 악화에 실적 불확실성이 커지면서 내부 고정비용 지출을 최대한 줄이는 모습을 보이고 있다"며 "고금리에 금융이자가 불어난 에다 지방 사업이 많아 비용 감축, 원가 관리에 더욱 신경을 쓸 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

leedh@newspim.com