“엔도트로핀 높으면 간질환 증가”

[서울=뉴스핌] 김영섭 기자 = 간(肝)은 손상되거나 병에 걸려도 증상이 없어 ‘침묵의 장기’로 불린다. 그만큼 간질환은 치료가 까다롭고 치료제도 많지 않다. 최근 세포 외 기질 단백질에서 유래한 신호전달 물질을 조절하면 만성 간질환을 잡을 수 있다는 연구가 나와 주목받고 있다.

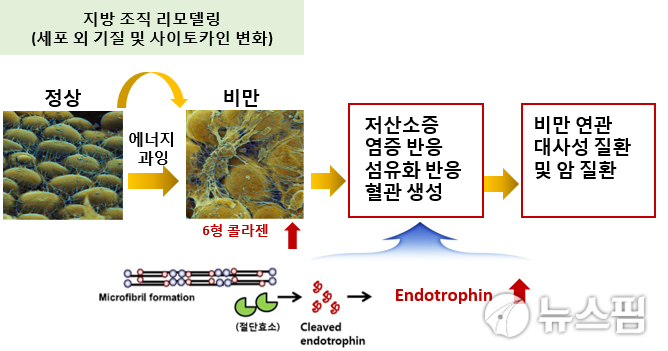

울산과학기술원(UNIST·총장 정무영) 생명과학부 박지영 교수팀은 ‘엔도트로핀(EndoTroPhin·ETP)’이 간 조직 내 미세환경을 변화시켜 만성 간질환을 일으킨다는 사실을 밝혀냈다고 25일 밝혔다. 엔도트로핀은 제6형 콜라겐(Collagen)에서 잘려나온 단백질로, 비만과 암의 연결고리로 알려져 있다.

연구결과는 병리학 분야의 세계적인 학술지 ‘병리학 저널(Journal of Pathology)’ 온라인판에 지난달 23일 게재됐다.

2012년 엔도트로핀을 처음 발굴한 박 교수는 “비만 시 지방세포에서 크게 늘어나는 엔도트로핀은 유방암의 전이와 항암제 내성뿐 아니라 당뇨환자의 합병증의 원인이기도 하다”며 “이번 연구에서는 엔도트로핀과 만성 간질환의 관계를 밝혀내 간질환 치료제 개발의 가능성을 열었다”고 설명했다.

연구진에 따르면 엔도트로핀은 간 손상이 진행되는 과정에서 ‘간세포(Hepatocytes)’와 ‘비(非)간세포(Non-Parenchymal Cells)’의 상호작용에서 중요한 역할을 한다.

엔도트로핀에서 나오는 신호가 간세포를 죽게 만들고, 죽은 간세포에서 나온 물질이 비간세포와 상호작용하면서, 염증을 일으키고 간조직을 딱딱하게 만드는 것이다. 결국 ‘세포사멸-섬유화-염증화’로 이어지는 악순환의 고리가 계속 진행되면 만성 간질환과 간암까지 발생한다.

연구진은 간암 환자들을 연구해 간조직에 엔도트로핀이 많을 경우 환자 생존율이 크게 떨어지고 예후도 좋지 않다는 걸 발견했다. 또 실험쥐의 간조직에서 엔도트로핀을 많이 만들어지도록 조절하자 간암이 발생한 결과도 얻었다.

박 교수는 “엔도트로핀의 활성을 억제하는 치료용 항체를 사용하면 간조직 세포 사이에서 일어나는 악순환의 고리를 끊을 수 있다”며 “엔도트로핀이 만성 간질환 환자를 치료하는 맞춤 치료제의 표적물질로 개발될 가능성을 제시했다”고 강조했다.

박 교수는 이어 “엔도트로핀은 세포 밖에 존재하는 물질이라 혈액에서 쉽게 농도를 파악할 수 있다”며 “만성 간질환 초기에 많이 나타나는 엔도트로핀을 진단용 마커(marker)로도 개발할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

kimys@newspim.com