[서울=뉴스핌] 이강혁 산업1부장 = 현대자동차 노동조합이 지난 17일 현대차(미국법인)의 8조원 규모 대미(對美) 투자안을 반대한다는 성명서를 내놨다. 현대차의 미국 투자안은 2025년까지 미국에서 전기차 생산설비와 수소, 도심항공교통(UAM), 로보틱스, 자율주행 등에 8조3000억원(총 74억 달러)를 투입하는 것이 골자다.

일자리 문제 등 우리 경제주체인 현대차의 미국 투자 결정이 달갑지 않은 노동계의 입장은 일부 이해된다. 이런 친환경 첨단산업이 국내에서 더 활발해져야 새로운 일자리도 생겨날테니. 앞으로 이 문제는 현대차가 구성원인 노조에게 충분히 설명하며 공감을 얻어 나가야 한다.

그런데 노조의 성명에 담긴 비판 중 결이 다른 부분이 눈에 띈다. 현대차의 미국 투자가 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 한미 정상회담을 앞두고 준비한 선물용이 아니냐'는 것이다. 바라보기에 따라서 논란의 여지는 커 보인다. 현대차의 미국 투자안은 정말 한미 정상회담에 대한 선물용일까.

우리 정부가 이에 대한 입장을 내놓지 않았으니 현재로는 맞다 아니다를 단정하기는 어렵다. 다만 노조의 비판처럼 현대차의 미국내 8조원 규모 투자는 한미 정상회담을 앞둔 정부에게는 반가운 소식임에 틀림없다. 코로나19 백신 확보 등 미국 정부와의 다양한 의제 협상에 활용할 수 있는 재료로 충분하다. 기브 앤 테이크(give and take)가 아닌가.

하지만 현대차의 미국 투자 보따리 속을 들여다 보면 '죽느냐 사느냐'의 절박함은 부인할 수 없다. 미국 투자 결정이 늦어진다는 것은 곧 글로벌 자동차 최대 시장의 치열한 생존경쟁에서 영원히 도태될 수 있다는 위기감이 넘쳐난다. 불가피한 선택이라고 보는 것이 맞다는 이야기다. 바이든 정부 정책에 대한 대응 차원이라는 현대차의 설명도 이런 맥락이다.

실제 친환경차 산업에서 100만개의 일자리 창출을 대선 공약으로 내건 바이든 정부의 미국내 투자 압박은 점점 더 거세지고 있다. 우리 기업뿐만아니라 미국에 진출한 모든 글로벌 기업에 대한 압박이다. 완성차 기업들은 미국에서 전기차를 팔고 싶으면 공장도 짓고 고용도 늘리라는 노골적인 통첩도 받았다.

바이든 대통령은 지난 1월 정부기관의 공용차량에 대해 미국산 부품 50% 이상을 미국 현지에서 생산한 전기차로 교체하겠다는 '바이 아메리칸' 행정명령에 서명했다. 친환경차 지원 프로그램의 수혜 조건은 더 강화되고 있다. 이와 관련해 전미자동차노조는 미국에서 생산한 전기차에 대해서만 보조금을 적용해야 한다고 주장하고 있다.

앞으로 바이든 정부의 강력한 정책이 이어질 것이란 점은 삼척동자(세상 물정을 모르는 아이)도 알 수 있는 상황이다. 이런 맥락에서 현대차와 GM 등 글로벌 완성차의 배터리부품 거래선인 LG에너지솔루션과 SK이노베이션도 미국내 '조'단위의 투자 계획을 곧 발표할 계획이라는 소식도 들려온다.

현대차가 미국내에서 전기차 생산을 위한 설비와 현지 고용에 나서지 않는다면 최대 판매시장에서 판매도 혜택도 요원한 생사의 기로에 놓인 셈이다.

글로벌 반도체 전쟁의 소용돌이 한가운데서 고군분투 중인 삼성전자의 상황도 현대차와 별반 다르지 않다. 바이든 정부의 반도체 투자 압박은 미국과 중국의 경제패권 전쟁 사이에 낀 삼성전자의 당면한 최우선 과제다. 파운드리(반도체위탁생산) 분야의 최대 경쟁자인 대만 TSMC는 미국 애리조나주에 한화로 약 28조원 규모의 생산 공장 증설을 검토하고 있다. 곧 삼성전자의 투자 결정이 발표될 수밖에 없다는 관측에 힘이 실린다.

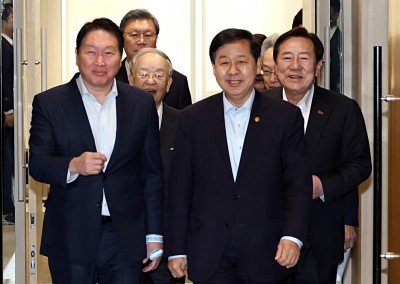

문 대통령과 바이든 대통령의 만남은 나흘 앞(미국 현지시간 21일)이다. 현대차 노조의 현대차 미국 투자 반대 입장과는 달리 국내 재계는 코로나19 팬데믹 상황과 어지러운 글로벌 정세의 불확실성 속에서 이번 한미 정상 간 만남이 기업들의 글로벌 경영 전선에 달콤한 결실로 맺히길 기대하는 분위기다.

바이든 정부의 노골적인 투자 압박에 대한 대응이든, 정상회담을 앞둔 우리 정부에게 힘을 싣는 선물 보따리이든. 글로벌 시장에서 뛰는 현대차와 삼성전자 등 우리 기업에게 미국 투자 선택지는 '죽느냐 사느냐' 두가지 뿐이다.

ikh6658@newspim.com