총요소생산성 성장기여율 2000년대 41.8%→2010년대 24.8% 하락

규제 개혁 비롯해 법제도 선진화, 혁신 가속화로 총요소생산성 높여야

[서울=뉴스핌] 정경환 기자 = 최근 잠재성장률을 밑도는 저성장 추세가 고착화되고 있는 것은 총요소생산성의 성장기여가 위축됐기 때문으로, 규제개혁을 통한 기업하기 좋은 환경 조성과 혁신의 가속화로 총요소생산성을 높여야 한다는 주장이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 26일 '성장력 약화 요인 분석'을 통해 이같이 밝혔다.

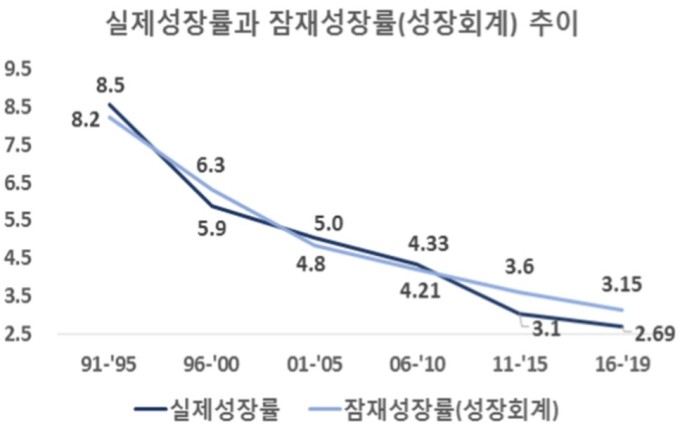

한경연에 따르면 실제성장률이 잠재성장률을 하회하는 추세는 90년대 이후 5년 단위의 중기 추세분석에서 잘 드러났다.

성장회계 모형을 이용해 잠재성장률을 추정한 결과 외환위기를 겪었던 1996~2000년 이후 처음으로 2011~2015년과 2016~2019년 두 기간 연속 실제성장률이 잠재성장률을 밑돌았다. 이는 최근 저상장 추세가 고착화되고 있음을 보여준다. 특히 2010년대 후반기(2016~2019년) GDP갭률(실제GDP-잠재GDP/잠재GDPx100)은 –4.5%로 외환위기를 겪었던 1996∼2000년의 -3.6%보다도 컸다.

최근 우리나라의 가파른 성장률 위축세는 국제비교 시에도 뚜렷하게 나타났다. 2011년 대비 2019년 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 한국의 순위는 경제성장률 7위에서 15위로 8계단, 잠재성장률 3위에서 10위로 7계단 하락했으며 GDP갭률은 1위에서 30위로 29계단이나 추락했다.

이 같은 우리나라의 가파른 성장률 위축세는 아일랜드의 사례와 대비된다. 아일랜드는 법인세율 인하와 노사 안정을 위한 사회연대협약 체결 등 구조 개혁을 통해 기업하기 좋은 환경을 만들면서 외국인 투자를 비약적으로 증가시킨 바 있다. 그 결과 같은 기간(2011년 대비 2019년) OECD 34개국 중 아일랜드의 순위는 경제성장률 30위에서 1위로 29계단, 잠재성장률 19위에서 1위로 18계단, GDP갭률 31위에서 2위로 29계단 뛰어올랐다.

|

| [자료=한국경제연구원] |

한경연은 최근의 우리나라 성장 위축은 총요소생산성의 성장 기여 하락에 기인한다고 설명했다. 1980년대 평균 9.5%로 정점을 찍은 경제성장률은 2010년대 평균 3.0%까지 하락했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "성장률을 구성하는 노동, 자본, 총요소생산성의 성장기여도를 산출한 결과 총요소생산성의 성장기여율은 2000년대 41.8%에서 2010년대 24.8%로 하락했다"며 "이는 성장 위축의 주요한 원인"이라고 했다.

한경연은 우리 경제의 성장력을 높이기 위해서는 노동, 자본, 총요소생산성 등 성장률 결정요인들 중에서 총요소생산성 증가에 중점을 둘 필요가 있다고 강조했다. 경제발전 단계가 선진국 수준으로 올라선 상황에서 노동과 자본 투입을 지속적으로 증가시켜 성장을 유지시키기는 쉽지 않다는 이유에서다.

추 실장은 "노동 투입을 늘리는 것은 저출산·고령화 심화로 생산가능 인구가 줄어드는 상황에서 한계가 있다"며 "여성의 경제활동 참가율이 높아졌지만 그것만으로 전반적인 생산가능 인구감소 및 주 52시간제 등에 따른 빠른 근로시간 감소세를 따라 잡기에는 무리가 있다"고 언급했다.

자본투입을 증가시키는 것도 어렵다. 자본이 누적적으로 축적될수록 한계 자본생산성이 낮아지는데다 법인세율 인상과 세제상 유인 약화 등으로 자본 투입 유인도 약해졌기 때문이다.

한경연은 총요소생산성 증대를 위해서는 기업 관련 규제 개혁이 필요하다고 지적했다. 기업 규제 개혁은 총요소생산성을 높이는 동시에 노동시장 유연화 및 투자비용 감소를 통해 노동과 자본 투입 증가에도 기여할 수 있다.

추 실장은 "최근 경제체질 약화로 잠재성장률을 밑도는 저성장 추세 속에 올 1분기 성장률이 전기 대비 –1.4%를 기록하는 등 코로나19로 올해 마이너스 성장가능성이 우려된다"며 "기술 혁신과 규제 개혁 및 법제도 선진화를 통해 성장률을 높여야 한다"고 말했다.

hoan@newspim.com