가성비의 역습... ‘평창 롱패딩’·프로야구 FA의 몸값을 정하다

[뉴스핌=김용석 기자] 요즘 ‘평창 롱패딩’이 최고 화제다.

2018 평창 동계올림픽을 겨냥한 패딩은 실시간 검색어와 함께 ‘줄서기 열풍’을 불러 왔다. 하지만 프로야구 FA(자유계약 선수)에서의 100억대 대박은 나오지 않고 있다. 왜 그럴까?

가성비가 최고 우선 순위로 뛰어 오른 탓이다. 국내 의류업체인 신성통상이 주문자 제작 생산 방식(OEM)으로 롯데백화점에서 판매한 이 제품은 ‘이만한 가격(14만9000원), 이정도의 품질을 갖춘 제품이 없더라’라는 '최고의 마케팅' 입소문과 함께 날개 돋친 듯 팔려 나갔다.

‘브랜드 NO’ 가성비에 열광하다

평창 롱패딩의 완판 행진은 품질과 디자인이 어우러진 가성비다. 그리고 눈여겨 봐야할 것은 이를 만든 회사가 중소 기업이라는 점이다. ‘이름 없는 회사’가 스타를 앞세워 수십억원의 홍보비를 퍼붓는 유명 브랜드를 제치고 ‘판매 1위 회사’로 등극한 것이다.

이 뒤에 가성비가 있다. 세련된 디자인과 품질로 롱패딩 특유의 보온성을 입힌 평창 롱패딩의 가격은 14만9000원이었다. ‘싸다’라는 인식과 함께 올 겨울 빨리 불어 닥친 추위는 사람들의 마음을 온통 사로잡았다. 일류 브랜드가 아닌 ‘NO 브랜드’의 역습이다. 가성비가 좋다면 브랜드에 연연하지 않겠다는 소비자 선택의 결과이다.

“1위 품목이 모든 것을 결정한다”는 마케팅 명제 아래 모든 것이 세팅됐다. 14만9000원은 요지부동의 가격이 됐다. ‘롱패딩=14만9000원’이 소비자의 선택을 가르는 기준이 된 것이다. 롱패딩의 ‘가격 결정’에 유명 브랜드도 움찔했다. 12월이 되지 않았지만 세일을 시작했다.

그동안 명품, 프리미엄, 시그니처라는 이름으로 고가 마케킹 덕을 톡톡히 보던 유명 브랜드였다. 인정하기 싫었던 ‘브랜드 노후화’ 현상이 최근 유니클로의 등장과 함께 시작된 가성비에 발가벗겨졌다. 보통 한 브랜드의 수명은 20~30년을 본다.

프로야구도 가성비 시대

사실 롱패딩은 1990년대 프로농구의 인기와 함께 불기 시작했다.

당시 인기 농구 드라마 ‘마지막 승부’와 함께 왔다. 겨울철 농구선수들이 보온을 위해 짧은 유니폼 위에 입던 ‘벤치파카’가 선풍적인 인기를 끌었다. 여기에 미국 프로농구(NBA)농구 열풍이 있었다. 선수들의 점유물이었던 ‘벤치 파카’가 일반인들의 선택을 받았다.

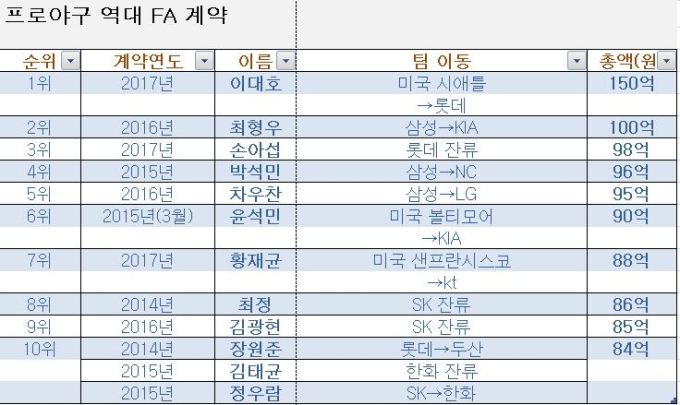

프로농구의 인기가 옅어지고 2000년대에 접어들자 프로야구가 대세가 됐다. 작년까지만 해도 FA 몸값 100억은 당연했다. KIA 타이거즈로 옮긴 최형우는 100억원, 롯데 자이언츠 유니폼을 입은 이대호는 150억원의 몸값을 기록, ‘거물’임을 입증했다. 하지만 올해 아직까지는 100억을 넘긴 선수는 없다.

FA 1호 롯데의 문규현은 총액 10억원에 잔류, 권오준도 6억원에 삼성에 남았다. 강민호는 80억원에 삼성 라이온즈로 유니폼을 바꿔 입었고 kt로 팀을 바꾼 황재균은 88억원, 롯데 잔류를 선택한 손아섭은 98억원에 사인했다.

프로야구도 가성비를 따지기 시작한 것이다. 그동안 프로야구 FA 몸값은 각 구단들의 과열 현상을 불러 왔다. 프로야구 열풍과 함께 인기 스타에 대한 갈증은 목말랐다. 희소성에 따라 선수들의 몸값은 올라갔고 거품 논란에 시달렸다.

하지만 제동이 걸리기 시작했다. 각 구단들의 인식 변화이다. 프로야구에 돈을 아끼지 않던 모기업들이 태도가 변했다. 2개의 왕조가 주축이 됐다. 이승엽이라는 걸출한 스타 아래 삼성 라이온즈는 전성기를 구가했다. 하지만 삼성을 모기업으로 한 삼성 라이온즈는 지난 시즌부터 자체적인 생존을 모색했다. 2년간 성적은 하위권을 맴돌았다. 이번에도 강민호를 영입했을 뿐이다. 더 이상의 FA 영입은 없다.

그 다음은 두산 베어스였다. 2014년과 2015년 한국시리즈 우승으로 최고 구단으로 군림했다. 지난해에는 1995년 이후 21년 만에 통합우승을 일궜다. 하지만 올시즌은 준우승에 만족했다. 두산은 현재 민병헌 등 FA 베팅에 주저하고 있다.

경제 제1원칙인 ‘투입 대비 산출’ 효과가 신통치 않은 탓이다. 구단 운영에는 막대한 돈이 들어간다. 스타들을 영입한 것은 모기업의 홍보를 위해서였지만 계속된 적자에 곳간을 살피기 시작한 것이다.

선수 몸값만 달구는 ‘치킨 게임’ 보다는 가성비가 화두에 올랐다. 여기에 경기 불황도 한몫하고 있다. 대기업들이 두툼한 지갑을 꺼내는 것을 머뭇거리게 하고 있는 것이다. 기조도 바뀌었다. 그동안 프로야구 연봉 1위팀이었던 한화 이글스는 선수 육성으로 돌아섰다. 제 2의 스타를 길러 성적과 함께 인기를 유지한다는 ‘저비용 고효율’ 정책이다.

‘프로야구 성장이 한계에 도래했다’는 분석이 지배적인 상황에서 가성비의 법칙이 구단의 화두로 떠오르고 있는 것이다.

[뉴스핌 Newspim] 김용석 기자 fineview@newspim.com