[편집자] 이 기사는 9월 16일 오후 6시 15분 뉴스핌 프리미엄 뉴스서비스 ‘ANDA’에 먼저 출고됐습니다.

[뉴스핌=김선엽 기자] "하드웨어 업체들이 사물인터넷 시대에 살아남기 위해서는 냉장고를 공짜로 팔아야 한다" (9월 1일 짐 툴리 가트너 부사장)

삼성전자가 사물인터넷 시장을 미래 먹거리로 점찍고 방대한 투자를 집행하고 있다. 하지만 현재의 제조업 중심의 마인드로는 글로벌 장보통신기술(ICT) 기업과의 경쟁에서 승리하기 어렵다는 주장이 제기된다.

많은 전문가들은 사물인터넷에서 승부가 '빅데이터를 누가 가져가는가', '어떤 개방형 서비스 모델을 제공하는가'에 의해 결정된다고 보고 있다. 하지만 현재의 삼성은 '빅데이터'에 는 손을 놓다시피 한 채 '기기의 스마트화'에만 매달리고 있다는 지적이다.

특히 제품별로 구분된 현재의 사업부서 구조로는 '연결'을 키워드로 하는 사물인터넷 시대에 대비하기 어려울 것이란 비관론도 관측된다.

◆ 기기의 스마트화에 그쳐..이통사에 IoT 주도권 내줄 처지

16일 뉴스핌이 업계 전문가들을 대상으로 삼성전자의 사물인터넷 전략에 대해 문의한 결과 우려를 표명하는 의견이 상당했다.

업계에서 보고 있는 삼성전자의 사물인터넷 플랫폼 전략은 크게 3가지. 하나는 스마트싱스(SmartThings)를 통해 집 안에 있는 수많은 전자기기들을 일명 '삼성표' 허브를 통해 하나의 네트워크로 연결해 제어하는 것이다.

또 하나는 인텔 등이 참여하는 오픈인터커넥트컨소시엄(OIC)에 참여해 국제 사물인터넷 기술 표준화에 동참하는 것이고 또 다른 솔루션은 반도체 사업부문 중심으로 개발 중인 아틱(Artik)이다. 아틱은 IoT 기기를 제품화 할 수 있는 모듈이다.

이처럼 삼성전자가 IoT 상용화와 주도권 확보를 위해 여러 방면으로 투자를 단행하고 있지만 여전히 하드웨어 솔루션에만 집착할 뿐 충분한 수준의 소프트웨어나 서비스는 제공하지 못하고 있다는 것이 전문가들의 지적이다.

이처럼 삼성전자가 IoT 상용화와 주도권 확보를 위해 여러 방면으로 투자를 단행하고 있지만 여전히 하드웨어 솔루션에만 집착할 뿐 충분한 수준의 소프트웨어나 서비스는 제공하지 못하고 있다는 것이 전문가들의 지적이다.

상황이 이렇다보니 최근 국내만 살펴봐도 사물인터넷의 주도권이 삼성전자와 LG전자 등 제조업체에서 SK텔레콤, KT, LGU+ 등 이동통신사로 넘어가는 분위기다.

LGU+가 내놓은 'IoT@home'서비스는 열림감지센서, 가스락, 스위치, 플러그, 에너지미터, 허브 등 총 6종 제품으로 구성돼 있는데 회사 측에 따르면 최근 하루에만 1000명의 가입자가 몰리고 있다.

또 SK텔레콤 스마트홈 플랫폼에는 삼성, LG 등 가전업체 뿐 아니라 보안업체 등 25개 업체들이 들어가 있다.

인터넷 망을 쥐고 있는 이통사들이 전국에 퍼져있는 탄탄한 영업망을 기반으로 사물인터넷 마케팅에 공격적으로 나설 경우 삼성전자는 가전기기 공급 업체로 남는 처지가 될 수 있다.

업계 관계자는 "이론적으로는 가정에 와이파이가 설치돼 있다면 삼성전자도 사물인터넷 솔루션을 제공할 수 있다"며 "하지만 삼성전자가 서비스업 경험이 없고 고객과의 접점이 전무하다 보니 통신사들이 중소형 가전업체들을 끌어들여 사물인터넷 솔루션 시장을 주도하는 것으로 보인다"고 분석했다.

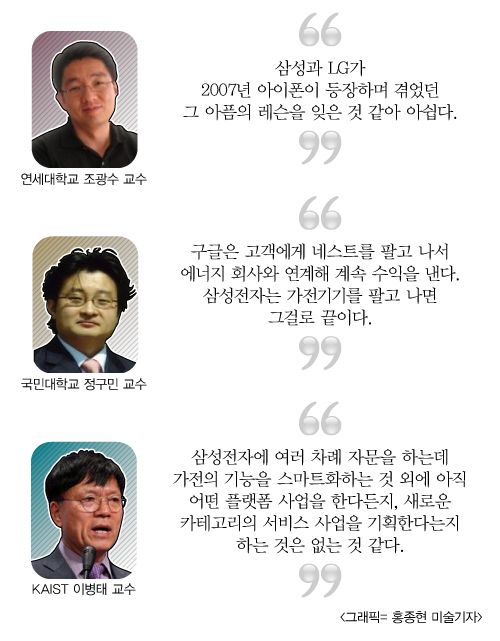

이병태 카이스트 경영대학 교수는 "(삼성전자가) 가전의 기능을 스마트화하는 것 이외에 아직 어떤 플랫폼 사업을 한다거나 새로운 카테고리의 서비스 사업을 기획하는 것은 발견 못한 것 같다"며 "그렇다고 CISCO, GE, Google, Apple과 같이 범용성 있는 사물인터넷 플랫폼 제품을 만들고 있지도 않다"고 우려했다.

◆ "냉장고를 공짜로 주고 서비스 수수료를 받아라"

이처럼 업계 전문가들은 사물인터넷 시장에서 주도권을 확보하기 위해서는 고성능 유·무선통신의 기술만으로는 부족하다고 입을 모은다.

경제적인 스마트 센서들을 확보해 방대한 데이터를 수집할 수 있어야 하며 정교하고 다양한 고도의 분석 플랫폼을 통해 최적의 의사결정에 필요한 유용한 정보와 지식을 추출할 수 있어야 한다.

따라서 기기를 파는 것으로 거래가 끝난다면 사물인터넷 시대, 삼성전자의 미래는 밝지 못하다는 것이 전문가들의 결론이다. 앞서 소개한 짐 툴리 가트너 부사장의 발언도 같은 맥락이다.

그는 "결국 사물인터넷(IoT) 분야의 수익이 100% 소프트웨어, 서비스 분야에서 창출되는 순간이 온다. 전통적인 하드웨어 업체들은 사업 방향을 바꿔야 살아남을 수 있다"고 경고했다.

정구민 국민대 전자공학부 교수는 "가전을 팔고 나서 수익을 내야 하는데 삼성은 그게 없다"며 "반면 구글은 네스트를 팔고 나서 에너지 회사와 연계해서 수익을 낸다"고 설명했다. 이어 "기기 판매 이후에 수익을 낼 수 있는가를 삼성은 고민해야 한다"고 덧붙였다.

특히 사물인터넷에서 가장 중요한 빅데이터, 즉 '데이터를 누가 관리하는가'라는 질문을 던져보면 해답은 뻔하다. 통신사들이 빅데이터를 통해 다양한 솔루션을 제공하고 월정액으로 수익을 내는 것을 삼성은 지켜볼 수밖에 없다. 전자업계 역시 이 같은 분위기에 위기감을 느끼고 있다.

삼성전자의 한 관계자는 "고생해서 남 좋은 일만 시키는 것 아니냐는 우려를 하고 있는 것이 사실"이라며 "수익을 어떤 식으로 배분할 것인가를 두고 (가전업체와 이통사간에) 힘겨루기를 할 가능성이 있다"고 말했다.

LG전자의 한 관계자 역시 "사물인터넷 플랫폼은 독자 혹은 연합체 등으로 형성되고 있는데 현실적으로 통신사들이 앱을 통한 선점이 유리하다"고 말했다.

◆ 삼성전자, 배타적인 사업부서 구조로 '연결'에 취약.."아이폰 교훈 상기해야"

그렇다고 사물인터넷의 핵심 기기라 할 수 있는 센서 부분에 있어 삼성전자가 뛰어난 상황도 아니다. 삼성도 과거 센서 쪽 연구개발(R&D) 연구를 진행했지만 지금은 사실상 접은 상태다.

이상학 전자부품연구원 센터장은 "센서 쪽의 서플라이 체인을 보면 소재부터 시작해서 시스템으로 가는데 국내 업체는 외산 센서 부품을 사용해서 모듈이나 센서 시스템을 만드는 업체가 대부분"이라며 "원천 기술 측면에서는 경쟁력이 미흡하다고 할 수 있다"고 지적했다.

일각에서는 삼성전자의 현재 사업부 체계가 사물인터넷에 대한 최적의 대응을 불가능하게 한다고 경고한다.

무선사업(IM)부문, 소비자가전(CE)사업부문, 반도체(DS)사업부문으로 나뉘어 각각 고군분투하고 있는데, 사물인터넷의 키워드가 '연결'이라고 보면 현재의 배타적인 사업구조로는 최적의 사물인터넷 솔루션 구현이 어렵다는 것이다.

연세대학교 조광수 교수는 "2007년 아이폰이 등장하며 겪었던 그 아픔의 교훈을 삼성이 잊은 것 같아 아쉽다"며 "당시 스마트폰은 컴퓨터도 아니고 핸드폰도 아니어서 견고한 사업부 체제로 대응할 수 없었다"고 설명했다.

이어 "삼성전자가 제조업체지만 다양한 하드웨어 디바이스 솔류션을 만들어 낼 수 있는 구조도 아니고 배타적 사업부간 구조는 서로간 유연한 연결을 하기도 어렵다"며 "더 나아가서는 사물인터넷 서비스라는 신영역에 도전하기도 어렵다는 점이 안타깝다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)