[뉴스핌=김사헌 기자] 자산 거품이 붕괴된 후 깊은 경기침체가 이어진 경우가 있는가 하면, 일시적이고 얕은 침체에 그치는 경우도 있다. 그 차이를 거품의 배경에 있는 '신용(빚)' 수준으로 설명한 연구 결과들이 주목받고 있다.

이런 결과에 따르면, 중앙은행은 자산가격의 수준이 어느 정도인지 고민할 필요가 없이 신용이 정상적인 수준보다 너무 급격하게 증가할 때는 선제적 대응에 나서는 것이 좋다는 지적이다.

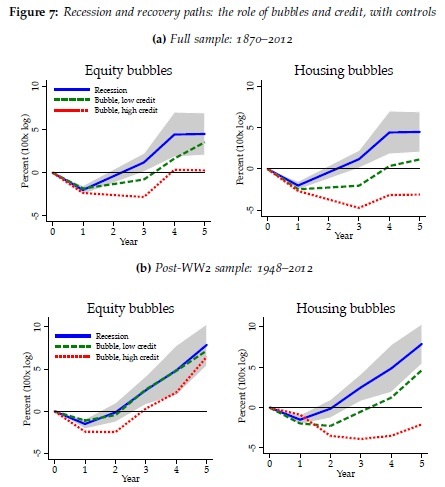

지난 6월 미국 샌프란시스코 연방준비은행 소속 경제학자 오스카 조르다와와 본 대학 모리츠 슐라리크 교수 그리고 캘리포니아주립대 앨런 테일러 교수 등이 발표한 연구논문 "Leveraged Bubbles"에 따르면, 지난 140년 동안 17개국에서 발생한 부동산 및 주식시장 거품 사례를 연구한 결과 경제에 충격을 준 정도의 차이를 결정하는 것은 바로 '신용(빚)'에 있는 것으로 나타났다.

이코노미스트 지 최신호는 이 보고서를 인용해 "신용 붐으로 부동산 가격에 거품이 형성됐을 때가 특히 위험한 현상"이라고 강조했다. 가장 충격파가 작은 거품은 신용 붐을 수반하지 않은 주식시장 거품이었다고 전했다.

거품 붕괴가 경제에 미치는 충격은 '부의 효과(wealth effect)'로 설명된다. 사람들은 자기가 보유한 자산 가격이 급격히 낮아지면 소비를 줄이는 경향이 있기 때문이다. 주식의 경우 주로 부자들에게 집중되기 때문에 그 충격이 덜하지만, 빚을 내 집을 산 중산층 이하의 사람들은 파산을 모면하고자 가격이 급격히 떨어지는 자산을 내다팔아야 하기 때문에 해당 자산가격을 더 크게 하락시키는 '악순환'이 발생하고 경제적 충격파도 더 커질 것으로 예상할 수 있다.

또 앞서 지난 4월에 경제정책연구센터(CEPR) 소속 경제학자 마르쿠스 브루너마이어와 이자벨 슈나벨 등이 발표한 "Bubbles and Central Banks: Historical Perspectives" 연구논문에 따르면, 과거 400년 사례를 조사한 결과 거품 붕괴의 충격은 튤립이나 토지, 주택, 파생상품, 주식 등 자산유형에 상관없이 거품을 유발한 돈이 어떤 식으로 조달되었는지에 달려 있는 것으로 나타났다.

이러한 연구 결과들은 그 동안 자산가격 거품에 선제적으로 대응할 것인가 아니면 거품 붕괴 이후 '설겆이'할 것인가 하는 중앙은행 내부의 논쟁을 전위시킬 수 있다.

앨런 그린스펀 전 연방준비제도 의장은 거품을 정확하게 짚어내기 힘들기 때문에 잘못 선제 긴축에 나서는 위험을 피해야 한다는 전 세계 정책결정자들의 논리를 이끌었다. 하지만 글로벌 금융위기 이후에 이런 주장을 힘을 잃고 있다.

프레드릭 미시킨 콜롬비아대 교수는 2011년 보고서를 통해 금융위기 이전과 이후의 논쟁 구도가 바뀌었다면서, 정책결정작들은 순전한 (비이성적)과잉으로 유발된 거품과 빚을 내 유발된 거품을 구분해야 하고 후자의 경우 사전에 대응해야 한다고 지적했다.

후자의 경우 신용이 평소보다 비정상적일 정도로 빠르게 늘어나고 대출기준이 후퇴한 경우로 쉽게 식별할 수 있으며, 이 경우 자산가격 수준이 어느 정도인지와 무관하게 개입해야할 필요가 있다는 것이다.

한편, 주식시장 거품이 붕괴될 때 중앙은행이 나서서 이를 막아주는 것이 투자자들의 도덕적 해이를 유발할 수 있다는 지적은 여전히 제기된다. 최근 중국 증기 폭락 사태에 중앙은행이 개입하는 것은 과거 미국 증시의 '그린스펀 풋'과 비교되곤 한다.

막대한 신용융자가 수반된 중국 주식시장과 같은 경우라면 거품 붕괴가 미칠 경제 충격파가 클 것이라는 점에서 정책당국이 사태를 방관하는 것이 좋은 선택은 아니다. 다만 주식시장에 직접 유동성을 공급하는 것보다는 재정지출을 늘리는 방식으로 간접적인 부양에 나서는 것이 논란을 최소화하는 방법이 될 수 있을 것으로 보인다.

물론 중앙은행이 위기 시에 직접 주식을 매수해서 적정 가치(PER) 수준을 만들 필요가 있다는 이론적 분석도 있고, 실제로 일본은행은 이런 정책을 구사하고 있다. 문제는 이런 이론적 분석을 제시한 UCLA의 라저 파머 교수는 주가가 다시 높아지면 중앙은행이 사들인 주식을 매도하라고 주문했지만, 현실적으로는 그렇게 하기 힘들다는 점이다.

[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)