[뉴스핌=송주오 기자] 소니 왕국의 해체 과정에서 분기점이 되는 지점은 엔터테인먼트 분야 진출시기다.

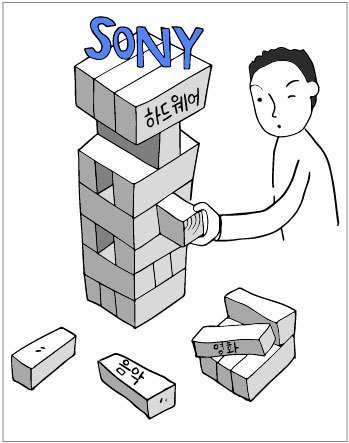

1995년 소니의 4대 수장이 된 이데이 노부유키 회장은 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어도 강한 기업을 목표로 엔터테인먼트 분야에 집중적으로 투자 했다.

소니는 미국 콜롬비아픽처스와 유니버설 스튜디오 인수에 엄청난 자금을 투입했다. 하지만 투입된 자금이 계획대로 선순환되지 못하면서 재무상황이 급격히 악화되기 시작했다.

자금 압박은 연구개발(R&D)에 대한 투자 축소로 이어졌고, 소니의 자부심이던 '기술력'을 끌어내린 배경이 됐다. 소니가 지난 3년간 쓴 R&D 비용은 4조~5조원 정도다. 같은 기간 삼성전자가 투입한 11~12조원과 비교하면 절반에도 미치지 못하는 규모다. 또 여러 사업부에 투자비용이 분배되면서 주력 분야의 역량 키우기에도 실패했다.

2005년 소니 CEO로 취임한 하워드 스트링어는 상황을 더욱 악화시켰다. 취임 후 지속적으로 엔지니어들을 해고하고 연구소 규모를 줄이고 R&D 비용도 축소했다. 결정적으로 2008년 소니 연구의 핵심인 A3연구소를 해체했다. 이를 두고 A3연구소 소속이던 곤도 데쓰지로는 "소니는 더 이상 기술 중심 회사가 아니다"고 비판하기도 했다.

A3연구소 해체는 단순히 연구소의 폐쇄가 아니라 그간 쌓아왔던 소니의 역량이 외부로 유출된 것이라는 비판이 업계 안팎에서 쏟아졌다.

하드웨어를 소홀히 한 경영진의 판단으로 결국 음악 산업에서는 애플에 치이고 TV부문에서는 핵심 부품인 LCD 패널을 삼성전자로부터 공급받는 처지가 됐다.

일본 경제주간지 다이아몬드는 "전자, 영화, 금융에 이르기까지 손을 대지 않는 부분이 없을 정도지만 제대로 수익을 내지 못하고 있다"고 혹평했다.

[뉴스핌 Newspim] 송주오 기자 (juoh85@newspim.com)