수평적 업무관계·성과주의·합리성 등 강점

아직 1.4%...글로벌 경쟁 위해선 더 늘려야

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 지난해 말 재계 주요 그룹 인사에서 눈길을 끈 인물이 있었다. 현대차그룹의 연구개발을 책임지게 된 알버트 비어만 사장이 그 주인공이다. 현대차그룹 50여 년 역사에서 외국인이 연구개발본부 수장에 오른 것은 처음 있는 일이다. 자동차업계에선 판매 부진으로 어려움을 겪고 있는 현대차가 과감한 외부 인사, 그것도 글로벌 주요 자동차메이커 출신의 외국인을 과감히 영입해 재도약에 나선 것으로 평가하고 있다.

현대차 사례처럼 기해년 올해를 기점으로 국내 기업에서 외국임 임원들의 활약은 더욱 커질 전망이다. 삼성과 현대차, LG, SK 등 국내 주요 그룹이 애플이나 제너럴모터스(GM) 같은 글로벌 기업들과의 경쟁에서 살아남기 위해서라도 외국기업 출신의 노하우 전수는 필수적인 과제로 꼽힌다.

대한항공과 아시아나항공 등 항공업계에서도 외국인 임원들이 승객 안전을 책임지고 있다. 외국 항공사들의 선진적인 안전관리 기법은 물론 승객 안전을 위해서라면 어떤 '외압'도 물리치는 독립성 등을 높게 평가받고 있어서다.

한 대기업 인사 담당자는 "학연이나 지연, 연공서열 등을 중시하는 국내 임원들과 달리 외국인 임원들의 경우 철저히 개인의 능력과 성과를 중시하는 경향이 강하다"며 "점점 외국인 특유의 합리성에 기반한 의사결정 체계를 존중하려는 문화도 확산하고 있다"고 말했다.

국내에 진출한 외국계 기업 외에 순수 국내기업에 외국인 임원이 늘어나고는 있지만 여전히 절대적인 숫자는 부족한 실정이다. 국내기업에서 외국인들에겐 여성들과 함께 '유리 천장'이 존재한다는 것이다.

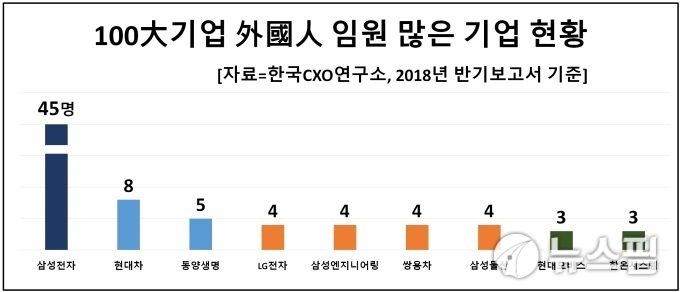

기업정보분석업체 한국CXO연구소가 지난해 국내 100대 기업(매출 기준)의 임원 명단을 분석한 결과, 전체 임원 6843명 중 외국인은 94명(1.4%)에 불과했다.

국내 주요 기업에 외국인 임원이 아직 많지 않은 것은 언어 소통에 대한 한계와 함께 한국 기업 특유의 지연·학연 등을 따지는 풍토 때문으로 꼽힌다.

영입된 외국인 임원들이 제 기량을 발휘하기 위해서는 능력 있는 부장이나 팀장들이 받쳐줘야 하는데 부·팀장들은 여전히 낙하산처럼 떨어진 외국인 임원들과의 소통에 적극 나서지 못하기 때문이다.

한 대기업 관계자는 "자신의 손발이 제대로 말을 듣지 않으면 좋은 성과를 만들어내기 힘든 것은 당연하다”며 “어차피 몇 년 있다 떠나는 경우가 많은 외국인 임원을 위해 일하기 싫어하는 문화는 분명히 있다”고 말했다.

|

2017년 기준 외국인 임원이 가장 많은 기업은 삼성전자(45명)로 조사됐다. 이어 현대차(8명), 동양생명(5명), LG전자·삼성물산·삼성엔지니어링·쌍용차(각 4명), 한온시스템·현대모비스(각 3명) 등으로 파악됐다.

100대 기업 중 외국인 대표이사 CEO는 두 명이었다. 에쓰오일(S-Oil)의 오스만 알 감디, 동양생명 뤄젠룽 대표이사가 주인공이다. 이들 기업은 국내에 본사를 두고 있지만 사우디아라비아와 중국 업체가 최대주주로 CEO도 이들 업체에서 파견했다. 사장급으로는 삼성전자 북미총괄 팀 백스터, 올해부터 현대차 연구개발본부장을 맡게 된 알버트 비어만, 기아자동차 디자인 담당 피터 슈라이어 등이 활약하고 있다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "국내 100대 기업 중 80곳은 외국인 임원이 한 명도 없는 것이 현실"이라며 "국내 대기업에서 다양성과 글로벌 기업문화의 중요성을 강조하고 있지만 인재 채용과 관련해서는 여전히 수직적이고 경직된 기업문화와 순혈주의가 강하게 작용하고 있다"고 지적했다.

tack@newspim.com