법조계 "절차 갖췄어도 법적 한계 뚜렷"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 고가 아파트 단지에서 층간소음 분쟁 발생 시 배상금 명목으로 돈을 지급하라는 이례적인 내부 합의가 공개되면서, 공동주택 갈등을 금전 보상으로 관리하는 방식의 적절성을 두고 논쟁이 이어지고 있다. 반복되는 층간소음 문제를 사전에 차단하겠다는 취지이나, 법적 효력과 실효성을 놓고는 의견이 엇갈린다.

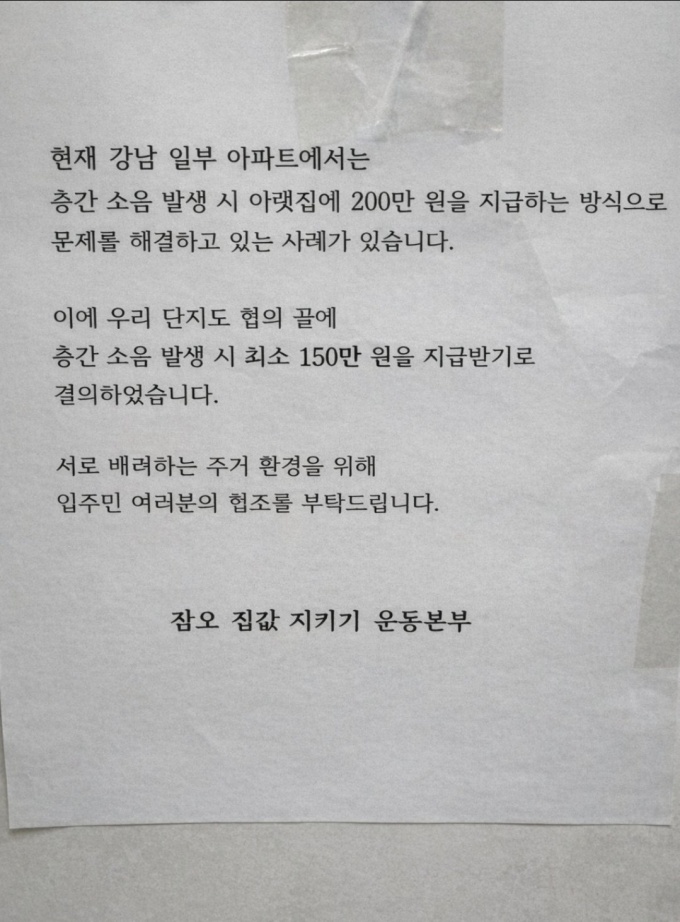

4일 부동산 업계에 따르면 최근 송파구 잠실주공5단지 내 한 입주민 모임은 층간소음이 발생할 경우 가해 세대가 최소 150만원 수준을 배상하기로 협의했다는 내용의 공지를 붙였다.

이 공지문에는 "현재 강남 일부 아파트에서 층간 소음 발생 시 아랫집에 200만원을 지급하는 방식으로 문제를 해결하고 있다"며 배상 논의가 본격화된 이유를 설명했다. 주민 간 갈등이 장기화되는 것을 막기 위한 자구책이라는 것이다.

층간소음은 공동주택에서 가장 빈번하게 발생하는 분쟁 사안이다. 현행 기준에 따르면 층간소음은 시간대와 소음 유형에 따라 허용 한계가 구분된다. 주간은 오전 6시부터 오후 10시까지, 야간은 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 발생한 소음을 뜻한다. 발소리나 물건 낙하로 발생하는 직접충격 소음은 주간 1분 평균 39dB, 야간 34dB을 넘으면 기준 초과로 본다. TV나 악기 소리처럼 공기를 통해 전달되는 소음은 주간 45dB, 야간 40dB이 상한선이다.

법적 기준이 존재한다고 해도 분쟁 해결이 곧바로 이뤄지는 것은 아니다. 아파트 관리규약에 야간 소음 제한 조항이 포함돼 있는 경우가 많지만, 자체 규약만으로 제재를 강제하기는 어렵다. 일반적으로는 층간소음 이웃사이센터를 통해 상담이나 소음 측정을 거친 뒤 경고와 중재, 이후 소송으로 이어지는 절차를 밟게 된다.

법조계에서는 이 단지 사례처럼 벌금 성격의 금액을 부과하는 방식이 원칙적으로 불가능하다고 단정하기는 어렵다고 본다. 김예림 법무법인 심목 대표변호사는 "입주자대표회의나 관리단 집회에서 적법한 절차를 거쳐 결의했다면 법적으로 아무런 효력이 없진 않다"고 말했다.

다만 부과 방식에 조건이 따른다. 김 변호사는 "실제 손해에 비해 금액이 과도하거나, 층간소음 발생 여부를 입증할 객관적 자료 없이 일률적으로 금액을 부과했다면 법원에서 인정되지 않을 가능성이 크다"며 "이 경우 금액이 감액되거나 아예 효력이 부정될 수 있다"고 했다. 이어 "층간소음이 있었다는 점과 그로 인한 손해가 명확히 입증돼야만 부과가 가능하다"고 덧붙였다.

현실적인 집행 가능성에도 한계가 있다. 배상금은 관리비처럼 자동으로 징수되는 구조가 아니기에 미납 시 결국 소송으로 다툴 수밖에 없다. 절차와 비용을 감안하면 실제로 징수까지 이어지기는 쉽지 않다.

층간소음이 사회적 문제로 떠오르자 정부 역시 제도 보완에 나서고 있다. 국토교통부는 공공주택을 중심으로 층간소음 방지 설계를 강화하고, 준공 이후 실시하는 층간소음 사후검사 비율을 기존 전체 가구의 2%에서 3~5%로 확대하는 방안을 올 상반기 중 제도화하기로 했다. 2005년 이전 준공 아파트에 적용되던 소음 기준 완화 특례도 단계적으로 축소돼 관리 기준 또한 한층 엄격해질 전망이다.

국토부가 한국토지주택공사(LH)에 위탁하는 방식으로 분쟁 조정을 담당하는 중앙공동주택관리분쟁조정위원회도 운영되고 있으나 효과가 크진 않다. 지난해 층간소음 관련 조정 신청은 40건에 그쳤고 실제 성립 사례는 3건에 불과했다. 처리 기간도 평균 70일가량 소요되면서 제도의 실효성을 높여야 한다는 지적도 나온다.

chulsoofriend@newspim.com