[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국은 이르면 초등학교 4학년부터 리포트 숙제를 내준다. 글쓰기보다 가장 먼저 가르치는 것은 참조 문헌(reference) 표기법이다. 남의 지식을 참고해도 좋지만 인용한 출처를 표기하지 않으면 '도둑질'이라고 배운다.

교사는 리포트 채점시 표절 여부를 확인하는 프로그램을 사용한다. 출처 첨부 여부와 상관없이 문장 그대로 표절한 과제물은 'F학점'이다. 이처럼 미국은 초·중등 교육 때부터 학습윤리를 기본 학문의 소양으로 배우고, 자연스레 저작권의 중요성을 터득한다.

지난해 11월 혜성같이 등장한 미 인공지능(AI) 업체 오픈AI의 '챗GPT' 때문에 교사들 고민이 이만저만이 아니다. 학생들이 참고용 자료를 찾는 데만 활용하면 좋겠지만 실상은 숙제를 대신 해주는 '만능 로봇'이다. 주제만 정해주면 리포트를 대필해주고 고등 수학 문제도 풀어준다. 창작의 영역인 시(詩) 문학도 1분이면 '뚝딱' 나온다.

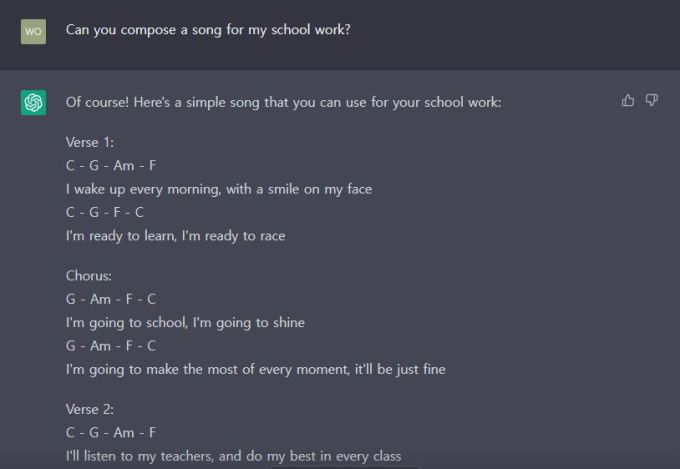

기자는 '설마 이것까지 가능하겠어?'란 생각으로 "학교 숙제용인데 새로운 노래 만들어줄 수 있어?'라고 물으니 '당연하지!(Of course!)'라며 정말 2초도 안 걸렸다. 1, 2절과 후렴, 코드와 가사까지 완벽한 노래다. 혹시 몰라 존재하는 곡인지 구글에 한 번 검색해봤지만 없는 노래다. 여기서 조금은 소름이 돋았다.

챗GPT는 마지막 말로 "이게 너의 숙제에 도움이 됐길 바라!"란 말을 남겼다. 이건 도움이 아니라 '숟가락으로 떠서 먹여주는' 수준이다.

교사들은 앞으로 어떻게 학생들 숙제를 내야할지 모르겠다고 한탄한다. 뉴욕타임스(NYT)와 인터뷰한 고등학교 교사 A씨는 학생들 리포트를 챗GPT에 채점을 맡겼더니 자신이 보지 못한 세세한 문법 오류를 완벽히 짚어낸 것에 대해 "나란 교사가 이제 필요없어진 게 아닐까"라며 회의감마저 든다고 쓴웃음을 지었다.

미국 주간 애틀랜틱은 '대학 논문은 죽었다' 제하의 오피니언에서 "AI란 변화에 학계는 준비가 돼있지 않다"고 지적했다. 영국의 한 대학 교수가 오픈AI의 GPT-3 프로그램으로 대학원 수준의 리포트를 '작성'했는데, 무려 'B+'수준이었다.

챗GPT 등 AI챗봇은 단순히 학생들 컨닝의 문제에 그치지 않는다. 내가 참고한 AI 정보의 출처를 알 수 없다면 정확한 정보인지 확인할 길이 없다.

챗봇이 질문에 답하기 위해 입증된 사실만 모아놓은 특정 데이터베이스(DB)에서 정보를 가져오는 것이 아닌 셀 수 없을 정도로 방대한 인터넷상 글의 문장 패턴을 분석, 이용자 질문에 부합하는 단어들을 서술형으로 재조합하는 원리로 구동한다.

AI챗봇은 본질적으로 '자동 완성 시스템'이다. 각종 블로그, 소셜미디어 등 이용자의 주관적인 시각이 포함된 글도 정보 수집 재료로 쓰이기 때문에 알맞는 단어들을 추출하고 재조합하는 과정에서 오류를 범할 수 있다.

챗봇이 대필해주는 리포트와 시 한 편은 순수 창작물로 보기 어렵다. 누군가의 창작물 단어 하나하나를 정교히 재조합한 카피일 수 있다는 생각이 든다.

기자가 챗GPT에 '해리포터와 아즈카반의 죄수' 책 101쪽을 써달라했더니 책 내용이 다 나온다. 물론 저작권 문제가 가장 마음에 걸린다. 여기에 누군가 '마법사와 마법학교에 관한 스토리'를 창작해달라고 묻는다면 챗GPT가 해리포터 책에 있는 구절을 활용하지 않는다는 보장이 없다.

'창작은 모방의 어머니'란 말이 있지만 모방마저 대신 해주는 AI라니, 마냥 긍정적으로 바라보기 힘들다. AI챗봇은 점차 우리 일상에 자리잡을 신기술이지만 너무 '만능'으로 치부하지 않았으면 하는 바램이다. 미래에는 인간의 과도한 AI 의존도로 학습 동기와 비판적 사고, 창의력이 쇠퇴하고 지능마저 퇴화하지 않을까 생각해 본다.

wonjc6@newspim.com