[세종=뉴스핌 이진성 기자] #최근 길병원에서는 손가락 골절 수술을 받은 20대 군인이 사망했다. 의사는 처방전에 궤양방지용 '모틴'과 구토를 막는 '니제아'를 처방했지만, 간호사는 기도삽관을 위해 사용하는 근육이완제인 '베카론'을 투약했다. 더 큰 문제는 사고 직후, 병원 측이 약물의 위치를 바꾸면서, 베카론이 섞일 이유가 없다며 은폐를 시도했다는 것이다. 이 같은 과정은 법원에서 모두 들통났다.

하지만 해결되지 않은 과제가 남았다. 길병원은 보건복지부가 안전하다고 인증한 의료기관이다. 2019년까지 인증이 유효한데, 정작 이 같은 어이없는 사고에도 불구하고 사실상 인증이 취소될 가능성이 거의 없다.

이 때문에 의료기관 인증제도가 유명무실하다는 지적이 다시 제기되고 있다. 사실상 돈만 주면 99% 인증을 통과하기 때문이다. 지난해 국정감사에서도 인증 의료기관에서 사고가 많이 발생한다며 평가인증을 개선해야 한다는 질의가 쏟아기도 했다. 하지만 여전히 평가인증의 허점이 노출되고 있다.

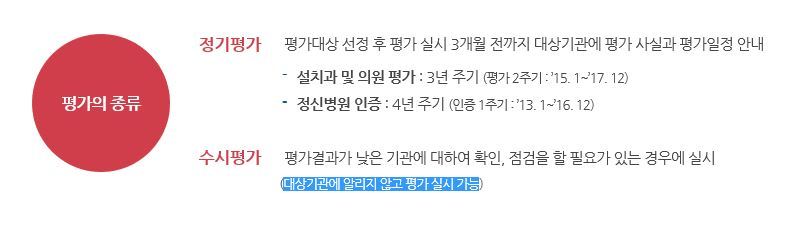

27일 복지부 및 평가인증원 관계자 등에 따르면 복지부 인증 의료기관에서 의료사고 등이 발생해도 인증을 취소하기 어렵다. 문제가 발생하면 비정기 수시평가를 진행해야 하는데 의료기관과의 사전 조율없이는 점검이 불가능해서다.

하지만 뉴스핌이 평가인증원 홈페이지를 확인한 결과 수시평가를 통해 '대상기관에 알리지 않고 평가 실시 가능'이라고 명시돼 있다. 이는 평가인증원이 거짓으로 게재한 것으로 드러났다. 국감 등에서 사후관리 문제가 지적되자, 잘되고 있다는 점을 강조하기 위한 것으로 해석된다.

복지부의 한 관계자는 "인증 병원에서 문제가 생겨도 불시에 조사를 나가는 것은 불가능하다"고 답했다. 하지만 홈페이지에는 수시조사가 가능하다고 명시돼 있다. 이에 대해 인증평가원에 질문하자 관계자는 처음에는 홈페이지에 그런 내용은 없을 것이라고 했다가 확인해달라고 요청하자 "확인해보니 홈페이지에 그렇게 명시돼 있다. 그러나 그렇게 하지는 못하고 있다"고 해명했다.

복지부는 환자 안전과 의료의 질 향상을 위한 자발적이고 지속적인 노력을 유도해 의료소비자에게 양질의 의료 서비스를 제공한다는 취지로 의료기관 인증제도를 시행하고 있다. 상급병원과 요양·정신 병원 등은 의무적으로 평가인증을 받아야 하며, 그외 병원급 이상 의료기관은 자율적으로 신청하도록 돼 있다.

문제는 평가 인증 시 병원 내 환자들의 불만이 폭주한다는 것이다. 평가인증원과 의료기관은 인증 기간을 서로 확정해 평가를 하게 되는데, 이 기간 의료기관들이 스스로 부담을 느끼고 환자 편의를 무시하거나 정신 질환자 등 소란이 예상되는 환자의 입원을 꺼린다는 것이다. 일부 병원은 간호사 등 직원들을 환자 보호자로 둔갑시켜, 환자 보호자 역할을 맡기기도 한다. 평가원에서 환자 만족도를 체크할 때 높은 점수를 받기 위해서다.

한자들의 이 같은 민원이 알려져도 인증평가원 측은 "병원 측이 그럴 이유가 없다"는 입장을 고수하고 있다.

지난해 국감에서 최동익 전 의원은 한국의료분쟁조정중재원의 자료(2012년∼2015년 7월)를 토대로, 자율평가를 거쳐 인증을 받은 병원 297곳 가운데 80.1%(238곳)에서 의료 사고가 발생해 환자가 분쟁조정을 신청했다고 밝혔다. 이 가운데 의료사고 관련 분쟁조정 신청이 50건 이상 접수된 병원은 3곳, 의료사고가 57건이나 발생한 상급병원도 있었다.

당시 최 의원은 또 인증 의료기관 가운데 환자의 조정신청을 받아들인 병원은 45곳에 불과하며, 수차례 조정신청을 받았으나 단 한 차례도 조정에 참여하지 않고 거부한 인증병원도 72곳이었다고 강조했다.

|

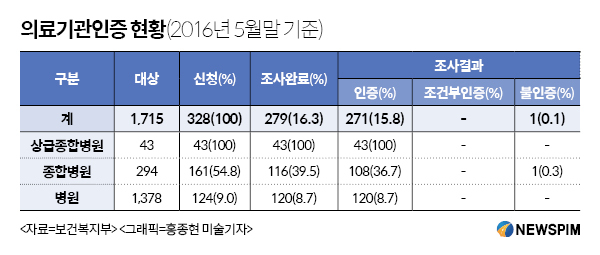

참고로 지난 5월 말 기준으로 평가인증을 받고 유지되고 있는 의료기관은 모두 271곳이며, 이 중 종합병원급 단 한 곳만 최근 탈락했다. 여전히 100% 수준의 인증 획득률이다.

복지부 측은 자율평가인증 대상 의료기관들이 스스로 시설 등에 투자한 후 평가비를 스스로 들여 평가인증을 신청하기 때문에 대부분 인증을 받는다는 입장이다. 준비가 철저히 돼 있다는 것이다. 실제 의료기관 인증을 받기 위해선 평가인증원에 병원급 및 병상 수에 따라 1000만~7500만원 등을 평가비로 내야 한다.

하지만 최근 길병원 사태를 보듯이 평시와 인증기관 때가 확연히 다르다. 궤양방지용 약물과 근육이완제가 같인 곳에 배치돼 있으면 평가인증에서 좋은 점수를 받지 못한다. 평가인증원도 당연히 섞일 가능성이 전혀 없는 곳에 따로 보관돼 있어야 한다고 강조했다. 인증평가 당시에만 따로 분류했거나 심사원이 제대로 조사하지 않은 것으로 추정된다. 즉 평가인증에서 사각지대가 존재하는 셈이다.

이 같은 사각지대를 예방하기 위한 것이 수시조사다. 제대로 평가인증 당시처럼 이행되고 있는 지 확인이 필요한 것인데, 평가인증원 설명대로라면, 수시조사도 사전에 일정 조율 후 나가는 셈이된다. 한 번 돈 내고 받은 인증에 대해선 환자가 사망하는 사고가 발생해도 취소하기 어려운 구조인 것이다.

환자들은 복지부가 인증한 의료기관 마크를 확인하고, 질 좋은 진료를 받을 수 있을 것으로 기대한다. 아울러 정부가 인증한 의료기관인 만큼 의료사고가 발생하지 않을 것으로 믿는다. 환자의 안전과 신뢰를 위해서라도 평가인증제도 개선이 시급하다는 지적이다.

이에 대해 복지부 관계자는 "현행 법상으로는 사전 조율없이 조사를 나가는 것은 불법이기 때문에 불시조사가 어렵다"면서 "자율평가라는 태생적인 한계 때문에 계속 이 같은 문제가 불거지는데, 감독을 제대로 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 이진성 기자 (jinlee@newspim.com)