방통위(구 정보통신부)는 지난 2006년 통신경쟁 활성화를 통한 이용자 편익증진을 위해 MVNO 정책을 추진했으나 기존 이통3사의 반발로 표류했다. 그럼에도 불구하고 방통위는 지난 2010년 MVNO 관련법령이 담긴 '전기통신사업법'을 개정한 뒤 시행령과 고시를 통해 같은 해 정책 준비를 마무리했다.

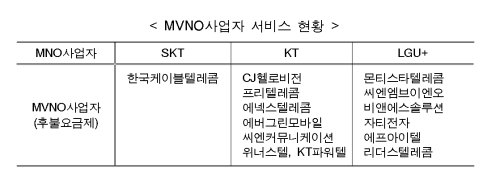

현재까지 이통3사의 망 임대를 통해 이동통신서비스에 나선 MVNO사업자는 대략 20여개이다. 올 1월 부터는 기존 이통 고객이 MVNO사업자로 번호이동도 허용됐다. 오는 4월께에는 방통위가 'MVNO 활성화 종합계획'을 내놓을 예정이다.

|

| <자료제공: 방송통신위원회> |

◆ MVNO업계, "사업초기 정책지원 필요"

아직까지 MVNO업계의 시장점유율은 미미한 수준이다. 지난해 7월부터 MVNO시장이 개화됐으나 올 1월 현재 시장점유율은 0.8%(43만명)에 머물고 있다. 이 때문에 MVNO업계에서는 초기시장인 만큼 정책지원이 절실히 요구된다는 입장이다.

한 MVNO업체 관계자는 "MVNO 사업이 초기단계인 것을 고려해 정부가 신규사업자 육성 차원에서 보다 관심을 갖고 적극지원에 나섰으면 한다"고 말했다. MVNO업계는 당장 정부에 전파사용료를 한시적으로 유예시켜주고 각종 세금에서도 혜택을 주길 바라는 눈치다.

이 관계자는 "가입자 1명을 가입시킬 때 개통비용은 물론이고 번호이동수수료와 인지세, 연체정보조회비용 외에도 KCT에 분기별로 납부하는 전파사용료까지 부담해야 한다"며 "지출금액이 상당하기 때문에 정부가 MVNO들의 성장여력을 보장할 수 있게끔 각종 납부비용 경감 정책이 요구된다"고 강조했다.

또 기존 이통사와 관계설정도 갑을관계가 아닌 상생관계로 발전할 수 있도록 정부의 관심이 필요하다고 호소했다.

MVNO업체의 다른 관계자는 "이통사와 관계도 갑을관계가 아닌 상생관계가 될 수 있도록 해야 한다"며 "MVNO사업자는 통신망을 소유하고 있는 이통사에 암묵적으로 불리할 수 밖에 없기 때문에 규제기관의 철저한 MVNO 보호조치도 병행돼야 한다"고 주장했다.

일례로 요금제의 경우 MVNO사업자가 임의로 결정할 수는 없다는 것이다. 기존 이통사와 협의를 거쳐 확정을 받아야 한다는 얘기다.

이 관계자는 "MVNO사업자가 별도의 사업체이지만 이통사 요금제와 아주 다르게 가긴 어렵다"며 "이러한 입장을 반영해 MVNO 활성화 방안이 발표됐으면 좋겠다"고 전했다.

◆ 이통업계, "MVNO정책 부작용 우려"

반면 이통업계는 MVNO정책으로 인한 부작용이 우려된다고 한목소리를 내고 있다. 특히 MVNO정책 활성화 시 ICT(정보통신기술)산업에 미치는 악영향이 크다는 주장이다.

대표적인 근거로 한국의 IT산업을 제시했다. 우리나라가 세계 최고의 이동통신기술과 서비스품질을 보유한 국가로 거론되는 것도 기존 이통사의 역할이 한 몫 했다는 논리다.

매년 이통사들의 수조원대에 달하는 대규모 설비투자를 통한 '낙수효과(Trickle-down Effect)'가 입증하고 있다는 것이다. 실제 지금까지 결과를 놓고 보면 성공적이라는 평가다.

KT나 SK텔레콤 LG유플러스등 통신3사의 대규모 투자가 이뤄지면 1차나 2, 3차 협력사까지 투자효과를 누렸다. 뿐만 아니라 삼성전자나 LG전자 팬택등 휴대폰 제조사의 경쟁력을 끌어올리는 데 일조했다.

한 이통업계 관계자는 "세계 IT강국 코리아로 도약할 수 있는 배경에는 이통사들의 대규모 투자역할이 컸다"며 "이통사들의 대규모 투자는 낙수효과를 일으켜 모든 IT산업에 직간접적으로 긍정적인 영향을 줬다"고 설명했다.

또 다른 관계자 역시 정부의 지원정책이 MVNO사업자에 편중될 경우 그에 따른 부담이 이통사들에게 올 수 밖에 없다는 입장이다.

이 관계자는 "MVNO사업자들이 스스로 자생력을 갖고 요금부담을 느낀 고객들에게 선택권을 넓히는 측면은 분명히 긍정적"이라며 "다만 MVNO사업자들이 노력하지 않으면서 정부정책에 의지하려는 속성은 버려야 할 것"이라고 꼬집었다.

그는 또 "정부의 지원정책이 MVNO사업자에 쏠리게 되면 고스란히 부담을 안는 것은 기존 이통사들이 될 것"이라며 "이통사들의 부담은 투자위축과 함께 ICT산업 발전에도 우려된다"고 덧붙였다.

▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?

▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”

[뉴스핌 Newspim] 양창균 기자 (yangck@newspim.com)

영상

영상